Россия отмечает 130-летие Сергея Есенина.

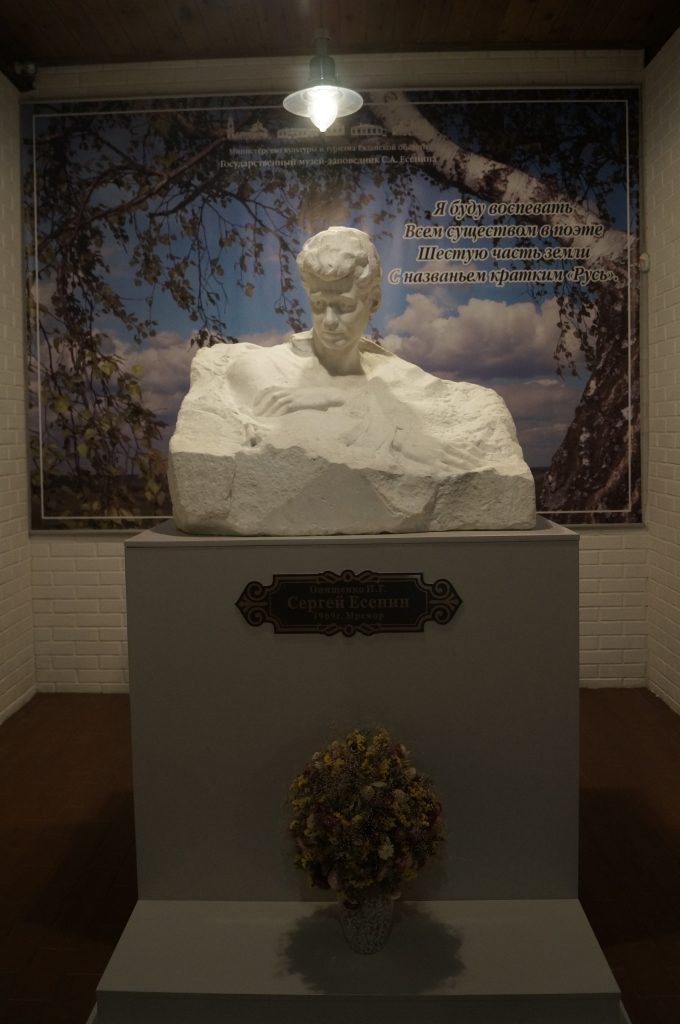

Приглушённо-голубое небо — такое, каким писали его на древнерусских иконах и которое становится ярче сквозь осеннее золото листвы. Просторы за Окой, от которых кружится голова. Луга — по ним когда-то ходил «отрок светлый» и «озорной гуляка» Сергей Есенин. Всё это зовёт сюда в пору листопада и полыхающих рябин. И, конечно, Есенин. 3 октября в 130-летие поэта на его родине, в селе Константиново Рязанской области, состоялся всероссийский есенинский праздник поэзии.

Наше русское всё

— Зачем тебе Есенин, он же в Липецкой области не бывал никогда? — незадолго до дня рождения поэта сказал один мой знакомый. Вспоминаю эти слова, пока дорога льётся под колёса машины, а по сторонам бегут подёрнутые осенним дымом деревья и расстилаются полотна полей. Сейчас путь из Рязани в есенинское село Константиново, «где живёт доселе Русь», идёт через райцентр Рыбное. Узнав, что мы едем в Константиново, рыбинцы спрашивают: «Наверное, к Есенину? День рождения у него сегодня…». И светлеют лицами.

И чувствуется, что Есенин объединяет. Это так важно во времена атомарного разъединения людей. Не надо к ним прибавлять ещё отгораживание нас от национального духовного и культурного наследия, русского прошлого от российского настоящего, отсечение собственной исторической памяти.

Есенин остаётся одним из самых переводимых поэтов в мире, хотя сложно понять, как передать без потерь эту зачарованность речи. И написать такое можно, только обладая божественным даром. Как-то мой коллега сказал: «Меня хоть ножом режь, но я никогда не смогу написать: «словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». Я тоже не сумею так ни при каких условиях. Но эти слова как будто внутри нас, на них откликается русская душа. Есенин не поэт Рязанской области, а всенародный поэт. Как Пушкин — «наше всё», так и Есенин — наше русское всё.

«Не у всякого есть свой близкий»

Это был хороший, нежный, сильный и вместе с тем легкоранимый человек. Не эталон, к счастью! Очень светлый и очень особенный. Такой тип русского человека до сих пор не ушёл из нашей действительности.

Сергея Есенина любили и при жизни. Его стихи впитывала вся страна, переписывала и возвращала — цитатами, афоризмами. Но поэт мучительно ощущал своё одиночество. «Один, один, кругом один, и некому мне открыть свою душу», — говорил он. И ещё — с оголённой болью — в стихах: «Не у всякого есть свой близкий».

Его окружала «банда великолепных» — якобы друзей, которые помогали ему «расшатываться и пропадать». Трезвый Есенин был им не нужен. Все вокруг ели и пили на его деньги, грелись в лучах есенинской славы. От всего этого было больно и тошно. Тяготила и его извечная неприкаянность. У поэта с мировым именем не было даже комнаты в коммунальной квартире в Москве. Часто он не знал, где будет ночевать.

Не по себе было и от убийственного пренебрежения интеллигентской среды, дававшей ему понять, что он чужой и гость, считавшей его — увы, из зависти и примитивной злобы — «крестьянином», «мужиком». Это его злило, как и то, когда его снисходительно именовали «пастушком», «Лелем».

Потом Есенин назовёт их «вылощенным сбродом». Потом. А до этого его критиковали и вытирали о него ноги. Как хорошо, что Есенин не услышал от Бунина, прокричавшего уже вдогонку из Франции, его гробу: «хам» и «мерзавец», что якобы у Есенина была «крестьянская рожа» и вообще «…вовсе он был не красив, этот Есенин, я был красивее его!» Зато услышал от Маяковского: «балалаечник», что было большой для него обидой. А Мережковский и вовсе называл его не иначе, как «пьяным мужиком».

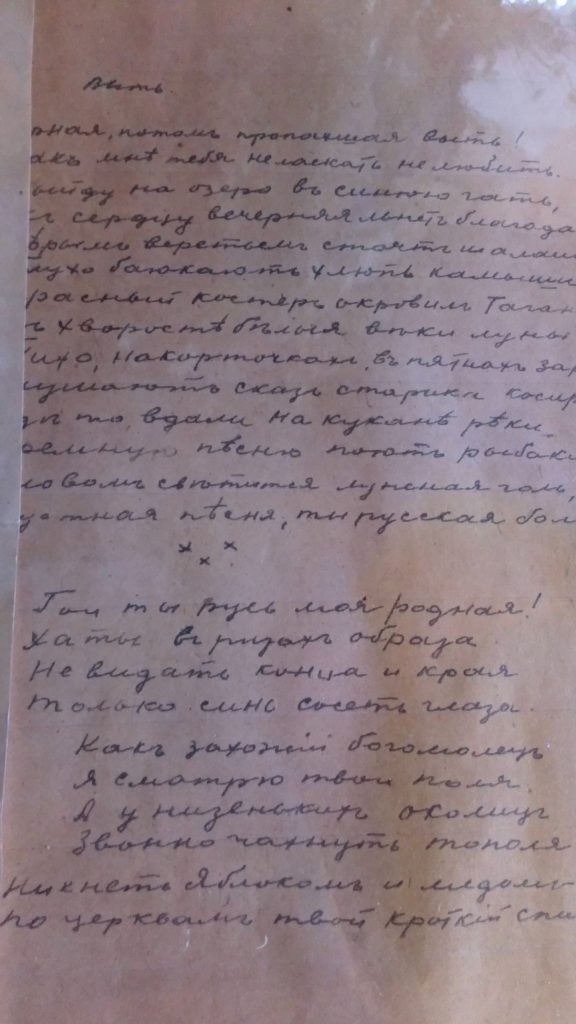

Есенин прикладывался к рюмке, лечил душевные раны вином: так легче переносилось то, от чего страдала душа. Простым запоем объяснить это нельзя. Кстати, многие современники видели Есенина нетвёрдо стоящим на ногах, но никто и никогда не видел его грязным, небритым, нечёсаным. И стихи он садился писать, как к алтарю. Никогда не пил для этого, а наоборот, готовился: мыл голову, накрывал стол белой скатертью, ставил букет полевых цветов.

Ахиллесово сердце поэта

Есенин не был слабаком, просто очень тяжело жил, со своей болью, пропуская всё через собственное сердце, «сумасшедшее сердце поэта», «ахиллесово сердце», как писал Андрей Вознесенский.

А Есенин жил в период неслыханной бойни человека с человеком. Империалистическая война, революции, голод, произвол властей, убийства и расстрелы, разруха, разграбление музеев, библиотек, архивов, разрушение храмов, вывоз за границу национальных ценностей… Но «времена не выбирают — в них живут и умирают». Как жили люди? Наверное, по-разному. Кто-то безропотно выполнял волю сверху, кто-то уходил в себя, во внутреннюю эмиграцию, иные уезжали из страны, некоторых из неё выгоняли или лишали жизни. Самых честных и лучших.

Есенин был человеком очень общительным и общественным. В том смысле, что обострённо воспринимал боль и любовь людей через собственное сердце и возвращался к людям через своё творчество. Имея высокий порог боли, жить в эпоху хаоса в стране, без которой он себя не мыслил, очень трудно. Как писал Максим Горький, который в первый раз увидел совсем юного Есенина: «Слушал я, как читал он хорошие… стихи свои, и, помню, задумался: где же и как будет жить этот мальчик?.. Где и как жить ему, Есенину? Я давно уже думал, что или его убьют, или он сам себя уничтожит. Слишком „несвоевременна“ была горестная, избитая душа его… Да и пьян-то он был, кажется, не от вина, а от неизбывной тоски человека, который пришёл в мир наш, сильно опоздав, или — преждевременно».

Государственная собственность

Себя он называл государственной собственностью. Если бы были нормальными условия жизни, когда он жил, и государственная власть поняла бы, что это за человек! Впрочем, она поняла. С 1913 года (Есенину — 17 лет!) на него уже был заведён журнал наблюдения Московским охранным отделением.

Он принял Февральскую революцию. Искренне верил в мудрость Ленина до конца дней и утверждал это всем своим творчеством. И был убеждён, что жизнь на шестой части земли можно улучшить, построить иную страну — Инонию. Верил в это истово и искренне. Только вот не хотел блага через насилие, потому что:

Все мы — яблони и вишни

Голубого сада,

Все мы — гроздья винограда

Золотого лета,

До кончины всем нам хватит

И тепла, и света!

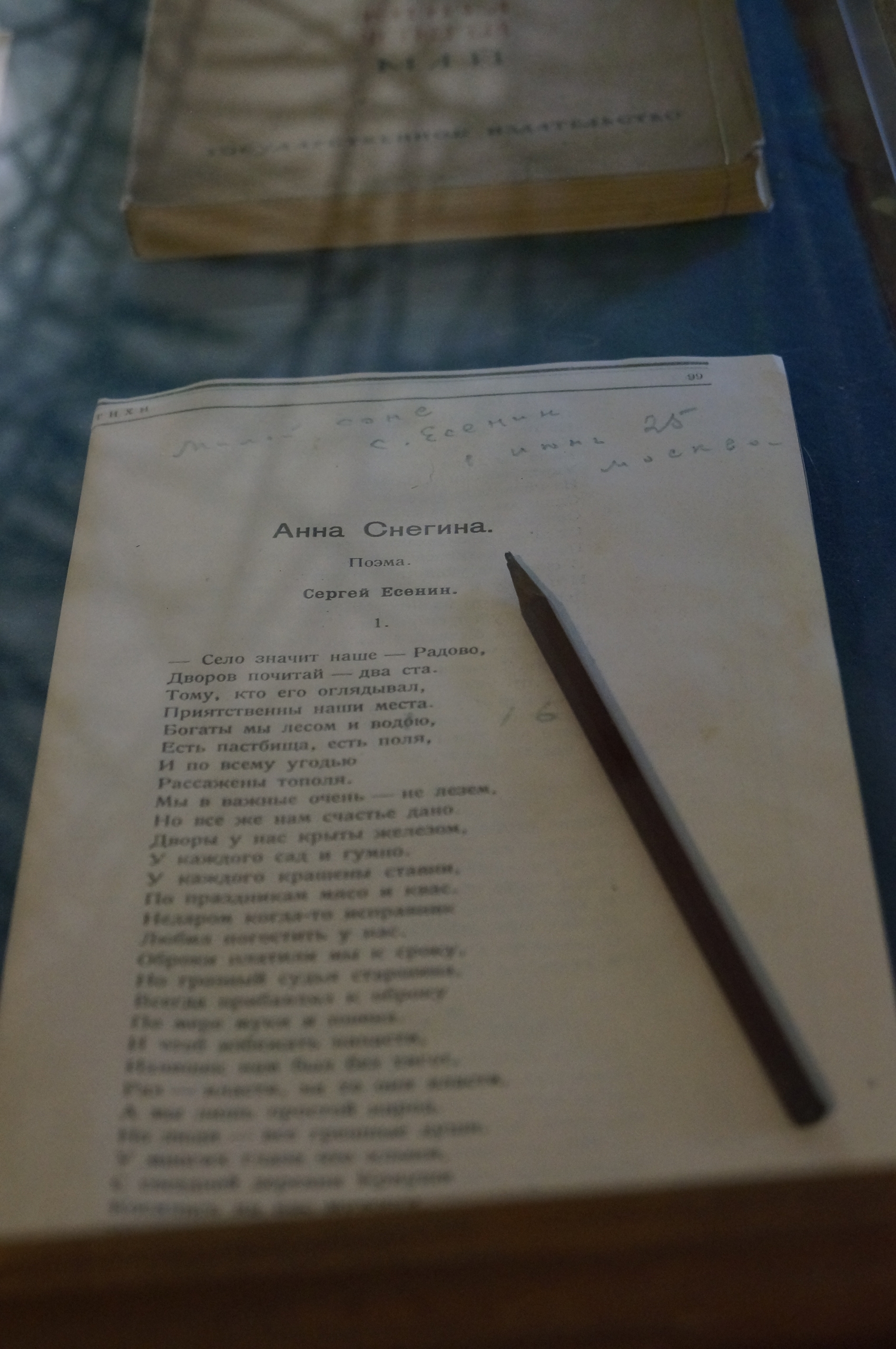

А потом, в «Анне Снегиной»: «Война мне всю душу изъела». С годами приходило прозрение и понимание, что есть что и кто есть кто. Особенно после того, как поездил по стране и побывал за границей.

Стало ясно, что «всё расхищено, предано, продано», что режим, который обещал свободу, равенство, братство и райскую жизнь, строил нечто совсем непохожее, причём строил человеческими руками на человеческих костях. Тысячи людей были покорными свидетелями уничтожения невинных. Многие лавировали, потому что заявлять об этом или вступать в борьбу означало обречь себя на смерть. Но Есенин не мирился.

Он явно не укладывался в советскую матрицу начала прошлого века. У него было внутреннее достоинство, внешняя дерзость, довольно ершистый и колючий характер. Такие люди неудобны везде и всегда, так как не дают «навластвоваться всласть», как пел Окуджава. Кому могло бы прийти в голову назвать молодую Советскую Россию «страной негодяев» и «самых отвратительных громил и шарлатанов»?

Наивно думать, что никто не слышал, как единственно верное учение терпело критику:

Пустая забава, одни разговоры.

Ну что же, ну что же вы взяли взамен?

Пришли те же жулики, те же воры

И вместе с революцией

Всех взяли в плен.

Он чувствовал острее, чем другие, и знал больше других. Своему приятелю Рюрику Ивневу он даже как-то позавидовал: «А ты всё-таки счастливый!.. − ? − „Будто не знаешь?“ − „Не знаю…“ − „Ну вот тем и счастлив, что ничего не знаешь“.

Одновременно с пониманием пришло разочарование, что страны крестьянского рая никогда не будет. И, значит, надо перечёркивать всё: всю свою жизнь. Он говорил, что у него „всё, всё отняли“, и велел поскорее купить рябиновой и ещё чего-нибудь. И вновь его тянуло драться и скандалить, только уже не стихами, а рукой, вот этим самым кулаком… Не удивительно, что все милиционеры Москвы знали Есенина в лицо. Когда же его близкие просили во имя разных „хороших вещей“ не пьянствовать и поберечь себя, он, приходя в волнение, говорил»: «Не могу я, понимаешь, не могу я не пить… Если бы не пил, разве мог бы я пережить всё, что было! Россия! Ты понимаешь — Россия!»

«Не злодей я и не грабил лесом…»

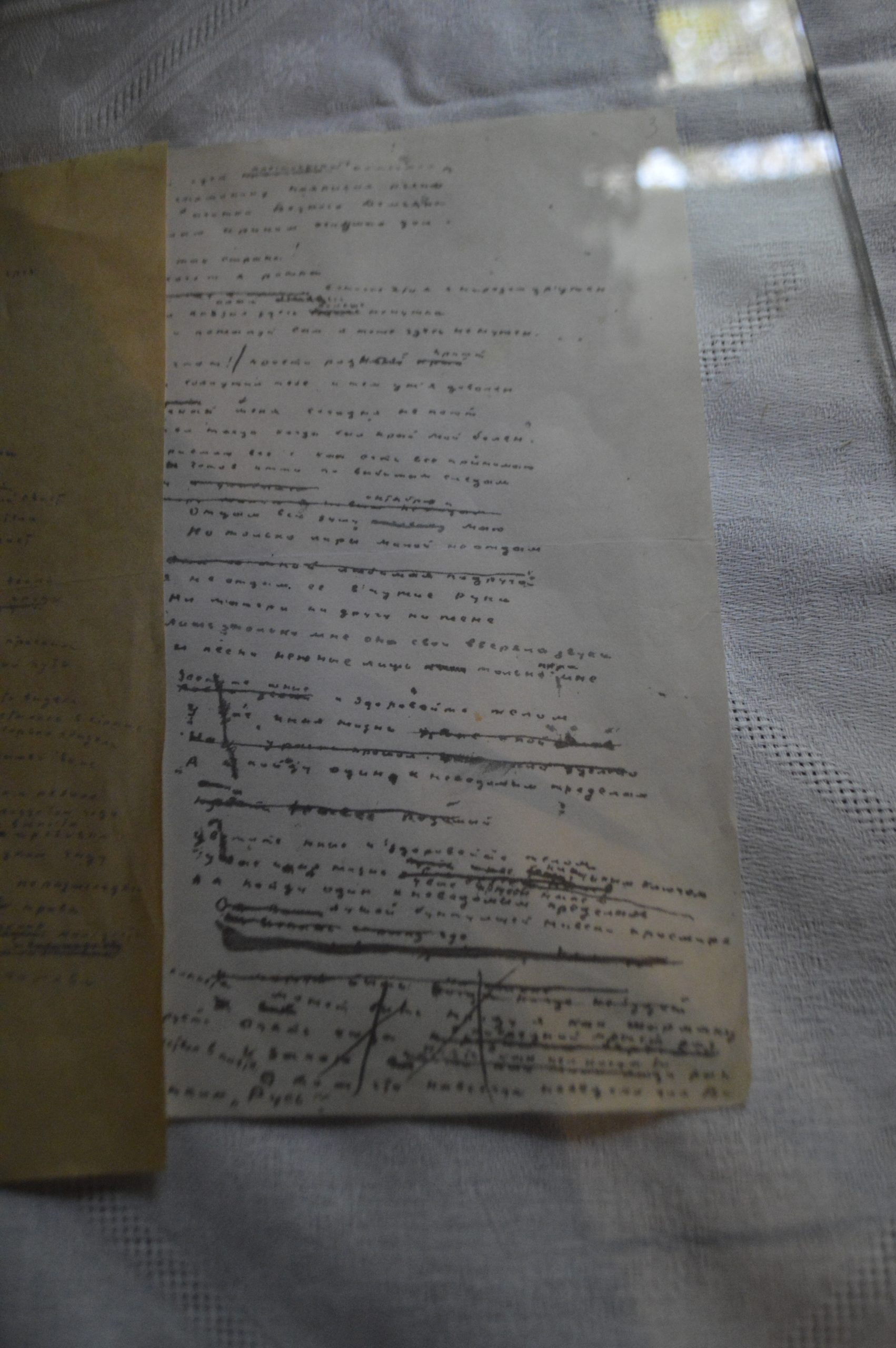

И он писал — всегда кровью. Странно, что все это заметили только под конец жизни. «С того и мучаюсь, что не пойму, куда несёт нас рок событий…» Он воспринимал это как личную трагедию, чувствуя себя ответственным за всё. Он не искал виновных, но вместе с тем понимал, что виноваты одинаково все: и «белые», и «красные». И поэтому Есенин не пришёлся ко двору ни «правым», ни «левым» — все его гнали. Вспоминая, как мальчишки его били в детстве, он писал:

Если раньше мне били в морду,

То теперь вся в крови душа.

Сестра Сергея Есенина вспоминала: «Я вошла к Сергею, он лежал с закрытыми глазами и, не открывая глаз, спросил: «Кто?» Я ответила и тихо села на маленькую скамеечку у его ног. «Екатерина, ты веришь в Бога?» — «Верю». Сергей… стонал и вдруг сел, отбросив одеяло. Перед кроватью висело распятие. Подняв руки, Сергей стал молиться: «Господи, ты видишь, как я страдаю, как тяжело мне».

С рабоче-крестьянским поэтом озадаченные власти не знали, как поступить. Любого другого на месте Есенина расстреляли бы уже давно. Создавалось впечатление, что «гениальному Серёже» прощалось всё, как «кудлатому щенку».

Однако при жизни (за каких-то 10 творческих лет!) на него успели завести 11 уголовных дел; последнее закрыли только после его гибели. Ему угрожали, приставляли для слежки сотрудников ОГПУ, провоцировали. Он легко вступал в скандалы, всегда оставался неправым. Примечательно, что за это его сажали не в Матросскую Тишину или Таганку, где содержались просто хулиганы, а в чекистскую Лубянку или политическую Бутырскую. Его допрашивали, обыскивали, выдвигали «дутые» обвинения, избивали. «Жаль, что не совсем добили», — так сказал один из «оппонентов» Есенина — образец отношения к нему со стороны законченной обывательщины.

Сколько страдания, унижения надо было ему перенести, сколько потратить сил, здоровья, чтобы отсидеть в самых страшных тюрьмах России, когда по ночам за стенами чекисты расстреливали ни в чём не повинных ни в чём не повинных людей. «Расстреливали несчастных по темницам», — на фоне немоты или официальной лжи его слова звучали резко и громко.

Спасаясь от травли в прессе (с лёгкой руки некоторых его «друзей» поэта считали шизофреником, антисемитом), от преследования властей, Есенин должен был постоянно менять место жительства, скрываться на Кавказе, в психиатрических клиниках (душевнобольных не сажали в тюрьму). Дошло до того, что он вооружился железной палкой и просил близких находиться с ним, иначе его убьют.

Его стихи запрещали или вычёркивали отдельные строки. Он это объяснял так:

Мой горький буйный стих

Для всех других −

Как смертная отрава.

Звёзды зажигают «хулиганы»

Тогда разрешение на печатание надо было получать в Госиздате и на Лубянке, в военной цензуре. В 1921 году Есенину отказали вообще в печатании стихов. Тогда он сказал: «Буду на стенах писать». Есенин со своими приятелями, вооружившись краской и кистями, ночью переименовывали названия улиц своими именами. Мы забываем, что за 1921–1922 годы в Москве властями было переименовано около 500 улиц и площадей. Будто бы в насмешку над всем национальным, они стали называться именами профессиональных убийц и преступников (некоторые из названий дошли и до наших дней. Например, станция метро «Войковская» в Москве названа именем цареубийцы и террориста Войкова). Поэтому этот «проступок» лучше рассматривать не как эпатаж, а как протест против цензуры и действий «кожаных курток».

Стоит ли говорить, что Есенин задыхался в атмосфере этой «чёртовой Москвы», как он писал. Но вместе с тем и всё-таки: «Я люблю Родину. Я очень люблю Родину…» Ему, по словам Пушкина, как и многим его гениальным собратьям, «чёрт догадал родиться в России с душой и талантом». И совестью, которая мешает всем принятым правилам игры, которая не была для него словами. Всё это и определило его судьбу. «Тёмен жребий русского поэта», — писал Максимилиан Волошин. «Нормальная русская судьба», — скажем мы.

Даже если бы тогдашний советский ареопаг позволил Есенину дожить до 1930-х годов, финал был бы тот же. «Напрасно в годы хаоса искать конца благого». Есенину не дали дожить до роковых выстрелов в своих друзей, родственников (большинство людей есенинского круга расстреляют). Слава богу, что он не пережил расстрел собственного сына Георгия (Юрия), которого в 1937 году призовут в армию, а там сфабрикуют дело, обвинив его якобы в желании убить Сталина. Его расстреляют в том же 1937-м, не решаясь сказать об этом его матери Анне Изрядновой. Девять лет Анна ходила по прокурорам и различным отделам. Она надеялась, что сына приговорили к 10 годам лагерей без права переписки, хранила чемодан с его вещами, связала свитер и спрашивала у родных, подойдёт ли он повзрослевшему сыну. Она так и умерла в 1946 году, не узнав жуткой правды. Георгия Есенина реабилитировали посмертно.

А поэзию Сергея Александровича Есенина после его смерти запретили как антисоветскую и «эстетизирующую распад»: той власти было с Есениным не по пути. Но он был нужен тем людям. Он нужен нам и теперь. Он нужен всем в этом единственном для нас и безразличном мире. Хотя бы как пример человека чести.

Мы ехали из Константинова, делились впечатлениями о «хулигане» Есенине. Он такой же хулиган, как Маяковский, Высоцкий, Шукшин. Как в стихотворении Валентина Гафта:

…Ушёл из жизни Маяковский — хулиган,

Ушёл из жизни хулиган Есенин.

Чтобы мы не унижались за гроши,

Чтоб мы не жили все по-идиотски,

Ушёл из жизни хулиган Шукшин,

Ушёл из жизни хулиган Высоцкий.

Мы живы, а они ушли туда,

Взяв на себя все боли наши, раны…

Горит на небе новая Звезда,

Её зажгли, конечно… хулиганы.

Текст: Светлана Чеботарёва

Фото: Светлана Чеботарёва, Екатерина Бровкина