Фестиваль «Липецкие театральные встречи» объединил регионы, страны и людей.

Праздник искусства на сцене Липецкого театра драмы имени Льва Толстого. Это была атмосфера единения, потрясающей энергии и невероятного счастья! А то, что Липецкие театральные встречи (16+) состоялись у нас уже в 41-й раз, говорит о том, что идея международного фестиваля не просто провозглашается, а по-настоящему работает.

Право на лучшее

Понятно, что директор всегда аккумулирует всё и за всё отвечает. Когда опустился занавес под композицию Эдуарда Артемьева «Свой среди чужих, чужой среди своих» в финале Липецких театральных встреч, руководитель Липецкого театра драмы имени Толстого Юрий Итин поделился свежими впечатлениями от фестиваля:

— Это был театральный праздник. Многогранный, как жизнь. Как в жизни, мы говорим со сцены нашего театра на разных языках: языках стиля, театральных жанров, на языках разных народов. Мы бесконечно благодарны коллегам и друзьям за торжество искусства, творчества, правды. Наша география в этом году — от Севастополя до Санкт-Петербурга, от Гомеля до Владикавказа, от Ельца до Москвы. Если есть миссия у театра — а она есть, — то состоит она в формировании ценностей гуманизма, любви, красоты. Это очень долгая вещь, в момент не делающаяся, поскольку понимание культуры надо прививать. Поэтому принципиальный критерий отбора, куда вошли 20 фестивальных спектаклей, — сделать праздник не для театроведов, искусствоведов и критиков, а в первую очередь для людей. За 14 дней около 14 тысяч зрителей смогли посмотреть добрые, хорошие спектакли.

Для этих постановок нельзя применить критерий «что лучше». Как можно сравнивать, например, «Короля Лира» (18+) на осетинском языке и «Двенадцать» (16+) Михалкова? Это как красное и горячее. Мы хотим, чтобы в маленьком провинциальном городе липчане могли прикоснуться к лучшему. Липчане имеют право на лучшее.

Липецкие театральные встречи — про то, чтобы расти и актёрам, которые также учились у иногородних и иностранных коллег, и публике. Не опускаться до уровня дешёвой, понятной истории, а подниматься до высот «Бориса Годунова» (12+), спектаклей по произведениям Булгакова, Толстого, до уровня Чехова. И немножко задуматься о своей роли в жизни. Мы делали то, что хотели делать: фестиваль по-умному, в соответствии с ответственностью, миссией театра. И, кажется, у нас это получилось.

Учились, спорили, просвещались

Любой большой фестиваль должен выполнять просветительские и образовательные функции. Поэтому на открытие Липецких театральных встреч был приглашён аксакал отечественного кинематографа режиссёр Никита Михалков.

Замечательный, глубокий разговор о театре на тему «История театрального дела: от прошлого к настоящему» состоялся у студентов Липецкого областного колледжа искусств имени Игумнова. С будущими актёрами беседовал заслуженный работник культуры России, доктор педагогических наук, профессор директор Липецкого драмтеатра Юрий Итин.

Также из-за большого количества желающих практически невозможно было попасть на камерную сцену для встречи с Георгием Лифановым — руководителем Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского, заслуженного деятеля искусств города Севастополя.

Словом, всё совпало: яркие личности, профессионально актуальный диалог, востребованность у студенческой аудитории тех идей, которые предлагают мастера.

Трагедия распада

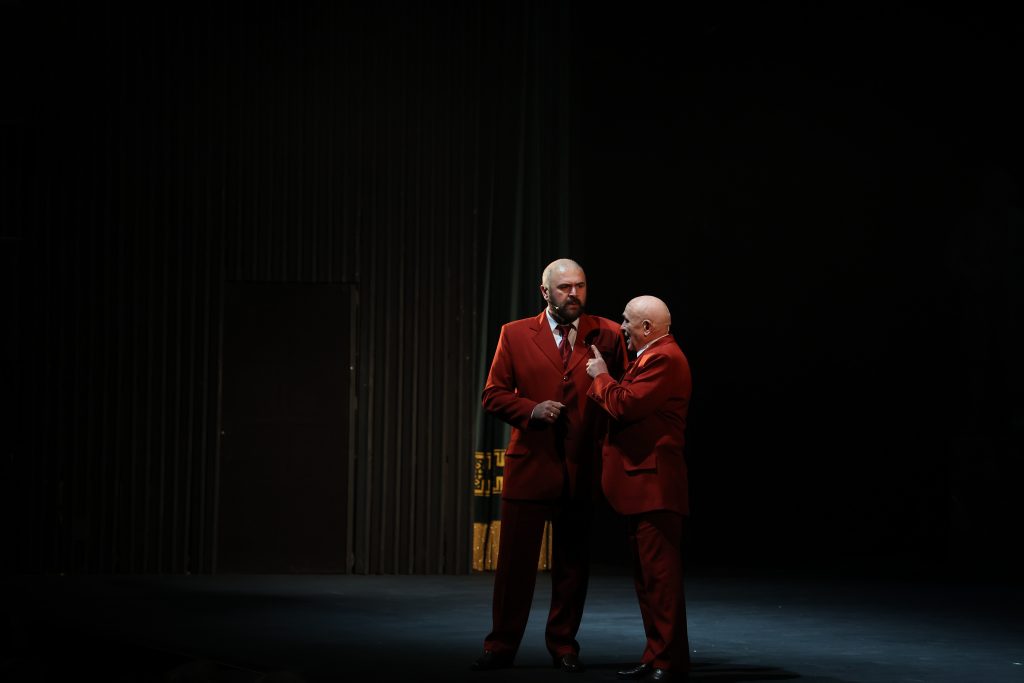

Все постановки, которые увидела липецкая публика на театральном фестивале, в разных ракурсах раскрывали некий общий смысл: через трудности, разрушения войной и прочие катаклизмы — к победе.

Северо-Осетинский государственный академический театр имени Тхапсаева привёз в Липецк «Короля Лира». За роль шекспировского героя Алан Албегов в 2024 году получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая мужская роль».

— Это спектакль с большой историей, — говорит художественный руководитель театра Гиви Валиев. — И сегодня его история продолжится, поскольку благодаря постановке мы с вами и познакомимся. Ведь не только осетинские пироги вкусные и город Владикавказ красивый, а ещё узнаете, что Евгений Вахтангов родился в Северной Осетии, что Михаил Булгаков начинал свою творческую жизнь на подмостках нашего театра, которому 153 года. Липецкий зритель услышит, как на языках народов России можно сыграть великую английскую трагедию. Увидит, как выглядит осетинский театр, ведь мы, жители огромной, красивой, талантливой страны, друг о друге, по сути, ничего не знаем.

Спектакль «Король Лир» шёл на осетинском языке. Артисты привезли наушники, которые раздавали каждому зрителю. Все сценические диалоги синхронно переводились с осетинского на русский язык.

Спектакль «Король Лир» привёз с собой горный колорит, совершенно другую метафизику, которая в социальном ключе имеет много общего с нами. Шекспировская трагедия интерпретируется осетинскими актёрами как аллюзия на распад Советского Союза. На сцене развивались красные стяги, которые потом оказались воткнутыми в мусорный бак. И сам король Лир, преданный дочерьми властелин страны, в финале умирает, как и сами его три дочери.

Отличная творческая работа актёров на протяжении трёхчасового спектакля! Однако есть и вопросы. Всё действие в раздираемой распрями стране передано диалогами на осетинском языке. Но настоящую вакханалию 1990-х годов — с водкой, сигаретами, наркоманами, натуральной стрельбой подали на русском языке. Народ восстаёт на короля, и слышится песня Егора Летова «Всё идёт по плану». Здесь авторский замысел оказался непрояснённым. Ведь когда разрушалась страна, многие жители испытали настоящую трагедию, виной которой были не только русские. Но все обязаны были оказаться сильными. Как сказал в финале спектакля герцог Альбанский: «Какой тоской душа не сражена, быть стойким заставляют времена».

Хрупкость мира

Быть стойкими, чтобы выжить, должны и герои спектакля «Вне времени» (12+), который показал Гомельский городской молодёжный театр. За основу молодые белорусские артисты взяли фантастический рассказ Кира Булычёва «Можно попросить Нину?» (12+). На одном конце провода — 13-летняя Нина, замерзающая и умирающая среди военного голода, холода, темноты и разрухи. На другом — Вадим Николаевич, человек 40 с небольшим лет, который живёт в 1972 году, но, пытаясь позвонить своей знакомой, тоже Нине, попадает в 1942-й. Герои разговаривают и только в конце осознают, что они из разного времени.

Вадим Николаевич вспоминает, что 30 лет назад, в своё военное детство, он потерял в подвале хлебную карточку, и они с матерью должны были выживать месяц на её рабочую карточку.

Он просит Нину отыскать карточку в том самом подвале. И она действительно её находит. Своим звонком из будущего герой спасает жизнь девочки.

Война пронизывает спектакль белорусской труппы. Она — объёмное, фактурное и леденящее ужасом пространство всей постановки. На заднем плане идут кадры военной хроники: возгласы Гитлера, трупы умерших детей. Альтер эго актёров — куклы-перчатки зайчик и мишка — детскими голосами выкрикивают страшную военную статистику: «В Великую Отечественную войну погибло 27 миллионов граждан Советского Союза. Из них 10 миллионов — солдаты, а остальные — старики, женщины и дети».

— Мы хотим показать хрупкость мира глазами ребёнка, не выдерживающего тягот войны. И мост между поколениями, которым мы должны быть благодарны за то, что им пришлось пережить, — прокомментировала спектакль директор Гомельского театра Елена Шошина.

Только о любви мы будем говорить

Самой многочисленной по артистическому составу на фестивале стала оперетта «Севастопольский вальс» (12+) академического русского драматического театра имени Луначарского из Севастополя. Она о героической войне и восстановлении Севастополя в послевоенные годы.

Но войны, собственно, в постановке нет. Она упоминается знаково, присутствует косвенно. Есть пространство жизни. Реалистические декорации, шум тяжёлых черноморских волн, Приморский бульвар, Дом офицеров флота, где после войны и разворачивается история любви медсестры Любаши к лейтенанту Дмитрию Аверину.

В целом оперетта лёгкая, по-настоящему талантливая, с тёплым, но в то же время искромётным юмором, как «улыбки» волн Чёрного моря. Она о любви, в которой всё складывается благополучно: влюблённые соединяются, а предательство наказано.

«Тёркин — кто же он такой?»

Историю «про бойца без начала и конца» рассказала на липецкой сцене московская «Школа драматического искусства». Спектакль не стал просто визуализацией произведения «Василий Тёркин» (12+), а сыгрался, вписавшись в контекст модерна.

Суть его в том, что режиссёр ставит спектакль о Василии Тёркине. Отсюда и военная форма, раскрашенная более яркими красками. Даже смерть — с косой, как положено, но в современном, несколько авангардном амплуа.

Но сама архитектоника поэмы, написанной Александром Твардовским во время войны, сохранена. И образ Тёркина, победившего войну, никуда не делся. Он, узнаваемый по тексту, становится любимым непосредственно во время спектакля. И когда Василий Тёркин уходит в конце спектакля, как будто в генетическую память любого из нас, вспоминается:

Далеко ушёл Василий,

Вася Тёркин, твой солдат,

То серьёзный, то потешный,

Нипочём, что дождь, что снег,

В бой, вперёд, в огонь кромешный

Он идёт, святой и грешный,

Русский чудо-человек.

Текст: Светлана Чеботарёва

Фото: Сергей Паршин