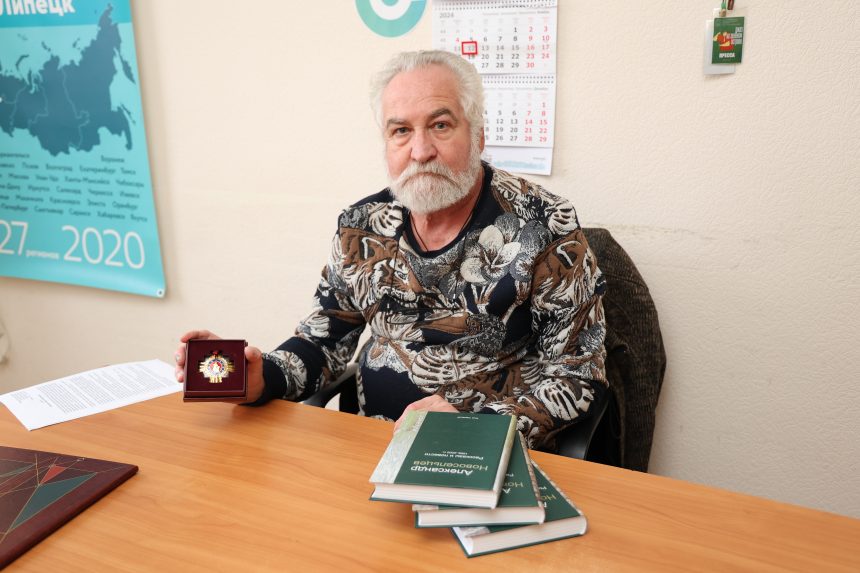

500 лет назад стартовала эпоха полиграфии: началось книгопечатание на славянской земле. В 1525 году белорусский первопечатник Франциск Скорина издал первую печатную книгу «Апостол». А в наше время липецкий архитектор и писатель Александр Новосельцев стал обладателем знака «Орден Книги». Конечно, рассказать о вручении профессиональному архитектору литературной награды — повод необычный. Но архитектора Новосельцева именно литература привела в наши края, вдохновила и укоренила.

По запаху антоновских яблок

— Александр Васильевич, вы проявили себя одновременно и как профессиональный архитектор, и как автор художественной прозы. Как в вас «рифмуются» совершенно разные ипостаси?

— Профессия архитектора кроме технических знаний требует знания и всемирной истории, и истории искусства и архитектуры. Не зря говорится, что архитектура — это застывшая музыка. В ней так же, как и в музыке, есть понятие ритма, паузы, целого и доли, гармонии и дисгармонии, нюанса и акцента. Те же понятия присущи и литературе.

— Это ещё Пушкин сказал поэту: «Дорогою свободной иди, куда влечёт тебя свободный ум». То есть идти дорогой, подсказанной самой правдой жизни.

— Дороги привели меня в Липецкую область, а конкретно — Иван Бунин. Я родился и жил в Волгограде, а запах бунинских антоновских яблок привлёк меня в Елец. Помню, в конце 1970-х студентом на волгоградской барахолке купил бунинский томик, изданный в 1955 году, после смерти писателя, — большую по тем временам редкость. Поразился осязаемости его прозы — как будто смотришь фильм, только ещё чётче. А когда приехал в Елец, всё сам увидел и ощутил: вот он, пропитанный запахом утреннего воздуха и антоновских яблок город. И храм Михаила Архангела в Ельце стоит, который изумлял Бунина. Да, Елец, во-первых, поразил меня уникальностью древностей, обилием памятников. А во-вторых, их состоянием: тогда город стал терять облик и просто сноситься. Уходила бунинская среда. Всё это привело к тому, что я — не один, конечно, — стал бороться, будучи главным архитектором Ельца, за бунинские Озёрки, и за дом Тихона Хренникова, и за Елец в целом.

Из какого ХЛАМа…

— Я знаю, что у вас там коллектив образовался из представителей разных творческих профессий, который принял на себя в том числе и этот профессиональный и человеческий долг.

— Чтобы это понять, надо начинать издалека. К числу бесценных жизненных обретений нужно отнести людей, которых дала мне деревня Польское, расположенная приблизительно в трёх километрах от бунинских Озёрок, — это бывшее имение матери Бунина. В дневниках писателя 1916 года находим: «Ехали на Знаменское. Проехали Польское». Он упоминает «два синих, как глаза, пруда». Вот эти пруды и сейчас есть, правда, несколько срыты бобрами.

А в Польское я приехал «на картошку» в 1990-е годы, когда сложно было. Земля кормила. Там покупались брошенные дома, и мы жили крестьянско-творческой общиной: днём работали, а вечером собирались на «посиделки». Пели под баян, гармонь, балалайку, гитару казачьи песни, которые собирали сами. Ездили по Липецкой области и на Алтай за песнями, мелодиями, наигрышами. В творческий багаж легла и музыка Дона, и песни с Волги, с хутора Глухого Волгоградской области, моей малой родины. Мы не задавались целью стать профессиональным коллективом, просто хотели сохранить то, что безвозвратно уходит: русскую традиционную песенную культуру, в которой душа народа, наша судьба.

С нами были, к сожалению, ушедшие из жизни народный художник России Николай Климов и директор музея-усадьбы Бунина в Озёрках кандидат филологических наук Светлана Сионова. Николай Климов и его жена жили Буниным, и я как архитектор, исследователь занимался проектом воссоздания усадьбы писателя. В коллектив наш входили братья Гудилины — ельчане, работающие в Москве, художники кино, лауреаты «Ники». Александр Бурцев — композитор, музыкант, пишущий музыку для театра, Владимир и Наталья Комаровы, вошедшие в состав нашего трио. Как назвал нас по первым буквам наших профессий (художников, литераторов, архитектора, музыкантов) Афанасий Иванович Матюхин, живший в этой деревне, выдающийся гармонист: «Вы все ХЛАМ». Вот из этого ХЛАМа и вышел впоследствии наш ансамбль «Червлёный Яр». За бережное собирание народных песен и частушек, создание и исполнение произведений на стихи современных поэтов и за сохранение народной песенной культуры в целом я и Владимир Комаров получили премию Фёдора Конюхова в 2022 году.

Сибирь как отпечаток всей России

— Премия Фёдора Конюхова и «Орден Книги» — всероссийские награды. Но удостоились вы их в Сибири, в Тобольске. Как это произошло?

— Да, судьба привела меня в Тобольск. Многие не представляют, какая это жемчужина: Тобольский кремль — уникальное архитектурное сооружение на круче Иртыша. Тобольск — второй по времени основания город Сибири, долгое время считавшийся её столицей. В Тобольске я познакомился с удивительным человеком, бывшим мэром города, Аркадием Елфимовым. Он основатель фонда «Возрождение Тобольска», устроитель необыкновенного ландшафтного парка «Ермаково поле» на месте заброшенного санатория. Расчистил территорию, использовал приёмы ландшафтной архитектуры, но не по типу Версаля или английских садов, сделал как русское явление. Там Аркадий Григорьевич установил памятники известным тоболякам: композитору Алябьеву, химику Дмитрию Менделееву, писателю Ершову, покорителю Сибири Ермаку. Построил часовню.

В парке Аркадий Елфимов 10 лет назад заложил традицию: каждый гость сажает липу. Так появилась целая липовая аллея, высаженная руками выдающихся деятелей культуры, искусства, спорта, науки, политики. Первым среди них были Валентин Распутин и Фёдор Конюхов. Там появились и наши с Владимиром Комаровым, елецким композитором, два деревца.

Большое дело Аркадия Елфимова — возрождение культуры отечественного книгоиздательства. Он издал факсимильный атлас Сибири Ремезова — удивительные карты, созданные на рубеже XVII–XVIII веков. Взять в руки также Евангелие Достоевского с пометками, сделанными рукой писателя, — испытать потрясение. Это как читать подлинник. Осуждённому Достоевскому запрещалось писать чернилами по бумаге, поэтому он делал пометки ногтем на библейских страницах. Эти пометки ногтевые потом послужили для того, чтобы написать романы. То есть мы видим всего Достоевского через Евангелие — это удивительная вещь. И такой огромный справочный аппарат к книге подведён, в котором принимало участие множество филологов, художников, людей науки — всех тех, которых мы называем ёмким словом «культура», большая русская культура.

Издал Аркадий Елфимов «Историю русской живописи», в которой передана до мелочей фактура художников нескольких веков, выпустил с академическими комментариями чеховские путевые записки «Остров Сахалин».

То есть, находясь за Уралом, Елфимов делает общероссийское дело: повышает статус книги. Он является учредителем «Ордена Книги» — общественного совета, состоящего из людей культуры. Совет поставил задачу — выбрать 200 человек по всей стране, которые имеют отношение к культуре книги. Я попал в число первой сотни этих людей, что стало неожиданным и приятным. Вместе с Владимиром Комаровым этой награды удостоился и ещё один наш земляк, меценат и предприниматель, основатель парка «Олений», Игорь Егармин, бескорыстно помогающий в издательских делах.

Книжное дело архитектора

— В вашем награждении сказано: «За выдающиеся заслуги в издательской, литературно-художественной, научно-просветительской деятельности на благо России награждается «Орденом Книги». И награда дана за совокупность изданных ваших книг: и художественных, и научно-популярных по истории и архитектуре. Кто поощрил ваш путь в литературу?

— Рекомендацию в Союз писателей дал Валентин Григорьевич Распутин. Очень ценны и дороги его слова о том, что «проза Александра Новосельцева, цельного и глубокого русского прозаика, продолжающего классическую традицию нашей словесности — не натужно, не от начитанности только, а свободно и органично, по природному велению».

Я познакомился с Валентином Григорьевичем Распутиным благодаря Рените Андреевне Григорьевой, кинорежиссёру, руководителю Елецкого землячества. С ней мы работали над программой возрождения малых городов России. Для Рениты Андреевны было важно сохранить Елец, как и для меня. В Ельце, кстати, она снимала фильм «Мальчики»12+ по Достоевскому.

— После фильма многие мальчики, снимавшиеся в фильме (в основном курсанты военных училищ или дети военных), в Ельце приняли крещение. Об этом мне рассказал ушедший из жизни в прошлом году Дмитрий Андреевич Достоевский, правнук писателя, который вместе со своим сыном участвовал в съёмках.

— Валентин Григорьевич Распутин тоже крестился в Вознесенском соборе Ельца, а крёстной его была Ренита Андреевна Григорьева. Когда я работал в архивах, разыскивая сведения об истории Ельца, жил у Григорьевых в Москве. В один из таких рабочих приездов встретился там с сестрой Василия Макаровича Шукшина, Натальей. У меня тогда уже были рассказы, напечатанные в журналах «Москва», «Дон», в «Роман-журнале», и вечерами я их просто читал в доме Рениты Андреевны. Наталья Макаровна тогда попросила: «Саша, дай почитать». Ночь читала, а утром сделала на моей рукописи значимую и дорогую для меня надпись: «Сашенька, я рада за тебя, также не менее рада, что у моего брата есть продолжатель. С Богом…»

Рукопись из дома Рениты Андреевны попала к Валентину Распутину. Я бывал несколько раз у него в гостях, но никогда не думал что-то из написанного показывать. Он прочитал сам и написал рекомендацию в Союз писателей. Как-то приезжаю к Григорьевым — Ренита Андреевна подаёт листок: «Вот тебе подарок». Это и была та рекомендация.

Книги делаются так

— «Я раньше думал — книги делаются так…» Воспользуюсь цитатой Маяковского, чтобы задать вопрос: «Как рождаются ваши книги?»

— Книгу нельзя придумать. Писатель — это прежде всего опыт. Даже для фантазии нужен опыт. Как-то получилось, что у меня с детства это накапливалось. Жизнь летом не в пионерских лагерях, а в деревне насыщала речью совершенно разнообразной.

Например, не могу назвать прямым учителем Василия Шукшина, но он мне бесконечно близок. Например, у хорошего писателя в диалоге, когда читаешь, начинаешь по речи видеть героя. Сидят двое, говорят одинаковыми словами, а ты видишь характер. Для меня это магия какая-то. И я стал наблюдать за людьми, кое-что даже записывать или вспоминать. Зафиксировать всё хотелось. У меня килограммов десять набросков всяких.

Иногда пишешь, захваченный одной какой-то мыслью. Потом всё округляется. А иногда просто записывается кусочек из жизненного наблюдения, который показывает характер в действии. И характер сам диктует всё положение. И вдруг ты видишь, что на его пути встречаются ещё другие люди. И думаешь: да я же видел этих людей! Иногда просто какую-то ситуацию герои сами выруливают. Когда пишешь, просто интересно за ним следить.

И Бунин мне близок. Хотел его почувствовать через его родину. Первое, что открывалось, — это реальные жизненные события, которые он описывает и которые я не знал. А во-вторых, удивляешься ещё и тому, что это тоже знаешь. Бунинские характеры до сих пор в Ельце живут. Там же, помимо чернозёма, лежит культурный слой, которому 400–500 лет. И язык неповторимый остался. В Ельце до сих пор в ответ на вопрос «куда идёшь?» можно услышать «от сестре», но «к сестры».

Слово и почерк архитектора

— Какой вопрос задал бы архитектор Александр Новосельцев Александру Новосельцеву-писателю и как бы тот ответил на него?

— Я не получил никакого образования, кроме архитектурного. Не оканчивал ни литинститута, ни филологического факультета. Но занимаюсь, помимо истории архитектуры, краеведением, этнографией. Вот так переплелось. Поэтому вопрос задал бы такой: «Какие люди должны участвовать в культурной жизни в целом?». И ответил бы: «Лучше, чтобы участвовали просвещённые и душевные».

Орден Книги

Наградной знак отличия «Орден Книги» учреждён в 2024 году благотворительным общественным фондом «Возрождение Тобольска». Его вручают тем, кто на деле помогает книге и способствует её продвижению: подвижникам и меценатам, поэтам и писателям, педагогам и общественным деятелям.

Орден изготовлен из латуни с серебрением и позолотой, представляет собой прямой равноконечный крест с золотистыми концами, имитирующими раскрытую книгу. На середину креста наложен круглый медальон, в центре которого — золотистая фигура первопечатника Ивана Фёдорова.

Беседовала Светлана Чеботарёва

Фото: Сергей Паршин и из архива героя