Михаил Пришвин, писатель из Ельца, отмечает земной день рождения.

Он никогда не был певцом родной природы, как ему вменили школьные хрестоматии. Этот ярлык так, пусть косо, но приклеился к Михаилу Михайловичу, что обидно за Константина Георгиевича Паустовского, который воистину был певцом природы. А Пришвин выходил в природу от одиночества. Лечился ей, как сосна лечится своим бальзамом. Его путь — это дорога из одиночества к людям, к своему самому большому чуду — любви. Он и сейчас ждёт всех — в книгах, называя читателей своими друзьями, и на месте покоя.

Дорога к другу

Пришвин тянул к себе. После его дневников, после того, что вычитала духом и почувствовала, что он наш. После того, как соотнесла его с Ельцом, без которого не случился бы он как писатель. Да и человека — Михаила Михайловича Пришвина, самобытного, которого никогда не было в этом мире, — не было бы без нашей земли.

Горсть елецкого чернозёма я и привезла на его могилу на Введенском кладбище. О том, что Пришвин, уходя лесом из Ельца навсегда, уносил, сжимая, горсть родной земли, я узнала только во время подготовки этого материала… Поставила фотографию с рекой Сосной, по которой он убегал мальчишкой-гимназистом в Азию, с выросшим над речными водами Вознесенским собором.

Моё первое посещение земляка было в июле прошлого года. Тогда, увидев торжество борщевика и мусора на могиле, надев пакеты на руки, поскольку опешила и была не готова к безобразию, я наскоро привела в порядок место захоронения. Тогда же и пообещала — ему и себе: приеду.

Приеду ещё и установлю качественный антикоррозийный и антивандальный портрет, вазы, чтобы не было неряшливых обгрызенных пластиковых бутылок с тухлой зелёно-коричневой водицей. Сорной травы, фантиков и прочего — не было.

Пришвин заслужил всем тем, что он отдал людям, не только конференций с выспренными речами, летящими к подвесному потолку, не только защит диссертаций на его имени, монографий и пафосных билбордов.

Всё это на пользу нам самим, но это не о писателе и человеке, который заслужил настоящей памяти.

«Я ищу вас, я зову вас»

«Где ты, мой друг, за долами и за синими морями? Или ты был у меня, и это я тебя зову из прошлого или надеюсь увидеть тебя в будущем? Как бы мне хотелось всё своё тебе рассказать, во всём с тобой посоветоваться… Я ищу вас, я зову вас, я тороплюсь, я боюсь: река жизни вечной сейчас уйдёт к себе в море, и мы останемся опять одни, навсегда разлучённые…»

Михаил Михайлович так пишет в «Дневниках» 12+ своим будущим друзьям, нам с вами. Я исполнила обещание в сентябре: сделала уборку, на которую потребовалось три часа. Пять куч мусора собралось… Зато теперь там стоит портрет писателя, которому не страшны никакие температуры, снега, дожди и вандалы. Там же — оставленные мною незабудки, с которыми он ассоциировал себя, говоря, что «после Пришвина останутся незабудки», вазы с креплениями.

Кто же безответственно ответственный за уборку могилы нашего славного земляка, нам узнать не удалось. Запрос в ГБУ «Ритуал» не дал результата. За реставрацию же пришвинского могильного памятника отвечает другая организация — Департамент культурного наследия Москвы, и реставрационные работы запланированы на текущий год, о чём мы уже писали.

Но к памятнику, на мой непрофессионально-архитектурный взгляд, претензий нет! Это творение столпа, «русского Родена», Сергея Конёнкова. Мифическую птицу Сирин, распахнувшую крылья и слегка откинувшую голову, поставил он на могиле своего друга Михаила Пришвина. Птица, называемая Сирин, по преданию, обитает в Эдемском саду. Её пение обещает праведникам вечную радость. Живущие голоса птицы Сирин не слышат, а если кто услышит, тотчас забудет себя и перед Богом предстанет.

Конечно, необходимо почистить гранитные плиты, на которых уже не разобрать имён писателя и его жены. С этим справятся архитекторы и памятник укрепят-подновят. Но вот кто же будет держать порядок на могиле, признанной культурным наследием федерального значения?.. Судя по всему, кто, если не я? Придётся по меньшей мере дважды в год приезжать на Введенское кладбище Москвы в перчатках и с пакетами для мусора. И, наверное, эти слова можно считать обещанием.

«Михаил Пришвин, из Ельца!»

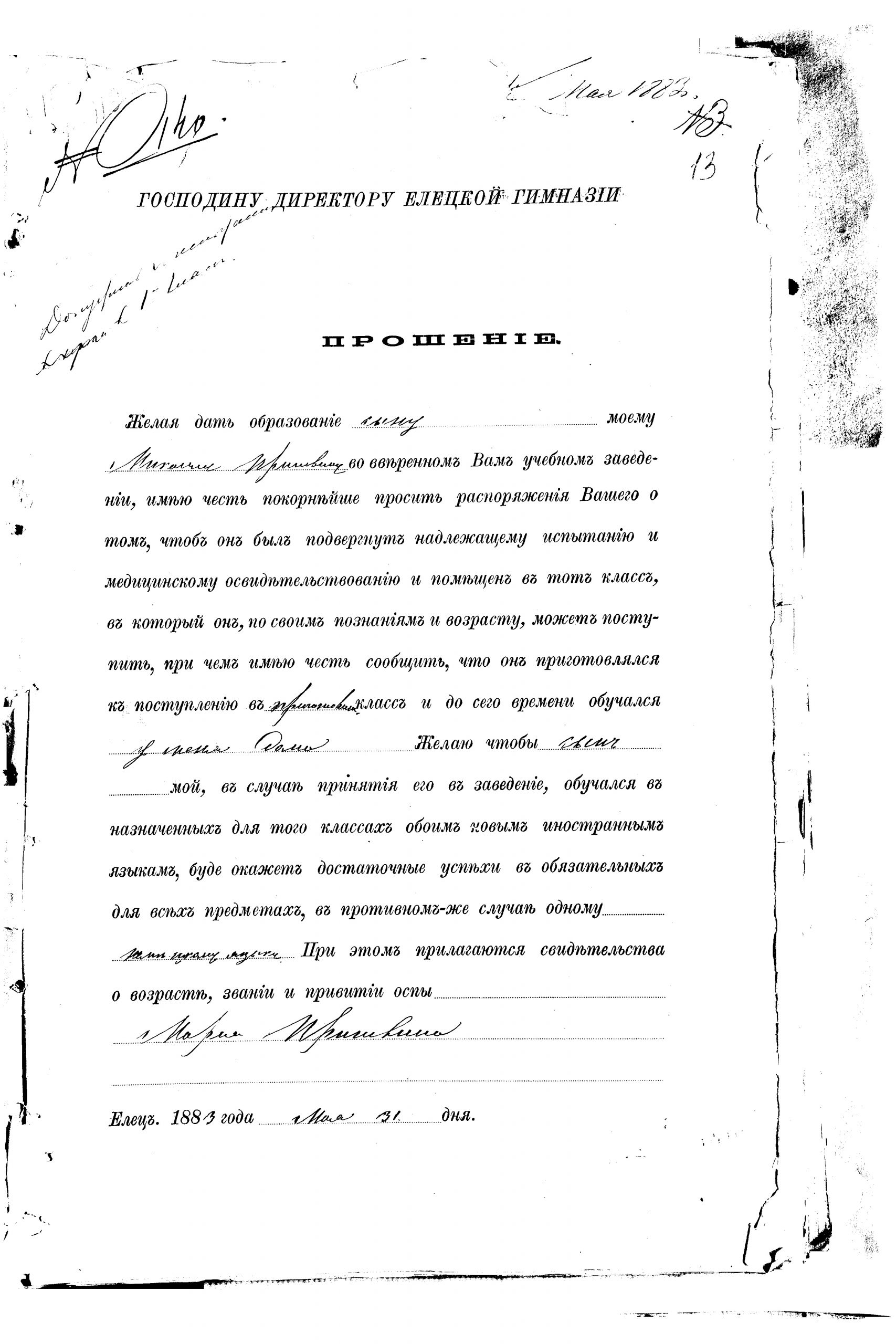

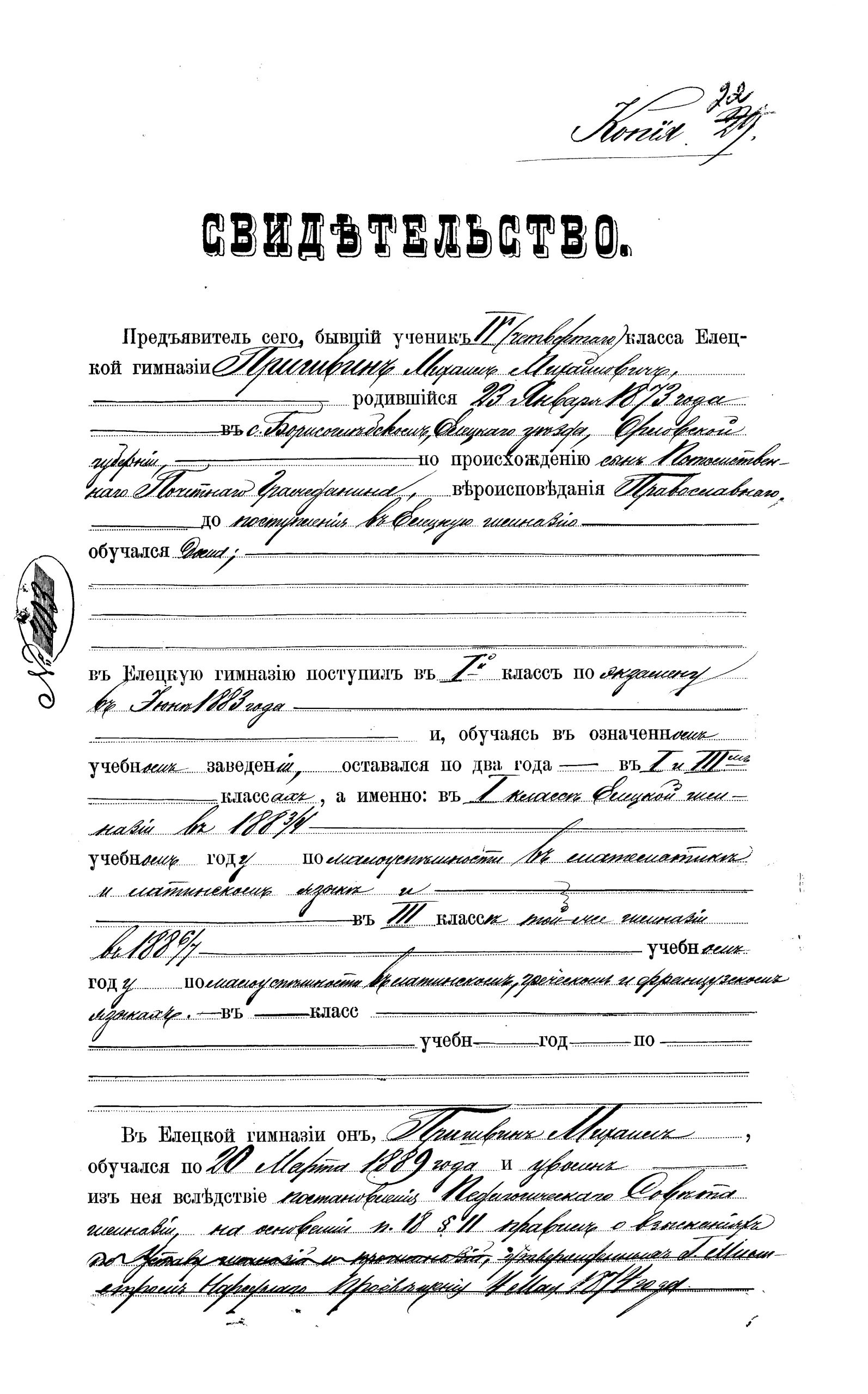

Михаил Пришвин учился в Елецкой гимназии (ныне школа № 1 имени Пришвина) четыре класса, но шесть лет (с 1883 по 1889 год). Там многое сохранилось с тех времён, даже лестница, которая помнит его шаги, и школьная парта.

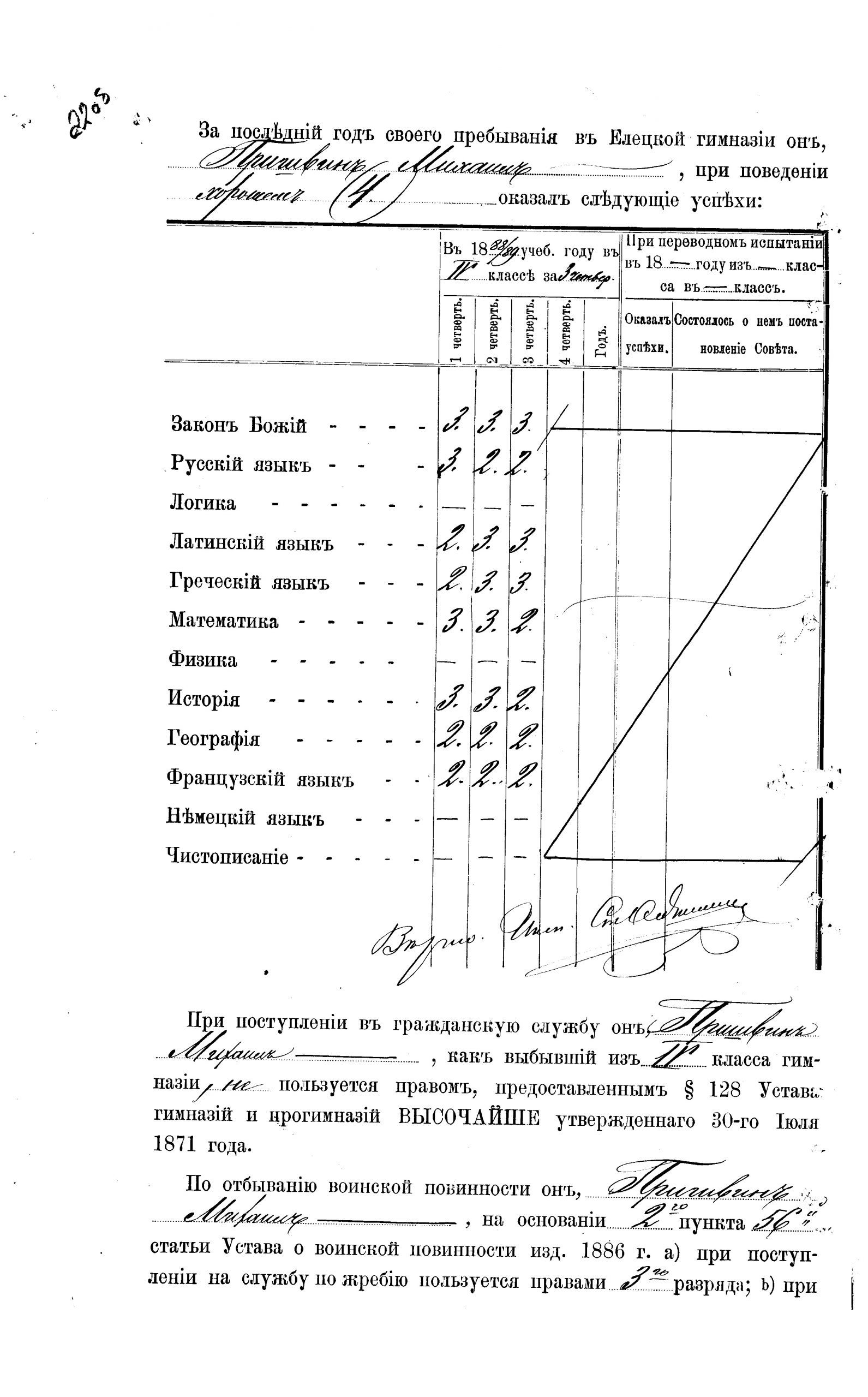

Он был катастрофическим учеником, дважды оставаясь на второй год: в первом классе из-за неуспеваемости по математике и латинскому языку, в третьем — из-за двоек по тому же латинскому, греческому и французскому языкам.

После четвёртого, судя по табелю, он также остался бы на второй год, но из Елецкой гимназии, которая считалась очень хорошим учебным заведением, входя в Московский образовательный округ, Пришвин был исключён. Причина — оскорбление своего учителя, касающееся религиозных взглядов педагога. Им был преподаватель истории и географии, философ и писатель Василий Васильевич Розанов.

Впоследствии обид на Розанова Пришвин не держал: так устроена была его душа. Более того, именно Пришвину мы обязаны тем, что знаем, где точно похоронен Розанов, умерший от голода в Сергиевом Посаде в 1919 году. Розановская могила находилась в запустении рядом с такой же удручающей могилой писателя и философа Константина Леонтьева в Черниговском скиту Сергиева Посада, где «перевоспитывали» преступников и женщин лёгкого поведения, которым дело было не до Розанова и Леонтьева, — они даже глумились над их могилами. Памятники были опрокинуты, могилы еле заметны. Пришвин в своём «Дневнике» 1927 года 12+ нарисовал план скита, понимая, что если не он, то никто не вспомнит, где захоронены великие мыслители.

Мать писателя всегда вставала на сторону учителей, сына любимого не защищала, поэтому приняла решение педагогов покорно. Однако образование получать нужно, и она, бедная вдова, отправила Мишу к своему богатому брату-судовладельцу в Тюмень. Там, несмотря на волчий билет, Пришвин получил профессию агронома. Но после увлёкся марксизмом, из-за которого ему было запрещено проживать в университетских городах. И Пришвин поехал учиться агрономии в Лейпцигский университет. «Я учусь на агронома и хочу быть просто полезным для родины человеком…», — пишет он в «Дневнике».

«Мало ли чего в нашей жизни было разбито»

«Мало ли чего в нашей жизни было разбито»

Он окончил Лейпцигский университет за два года, и ректор-немец, вручая ему диплом, изумлённо воскликнул: «Михаил Пришвин, из Ельца!» Он потом вернётся на свою елецкую родину, чтобы заложить музейное дело, спасти библиотеку Стаховичей, работать агрономом, вводя прогрессивное землепользование, азотные удобрения, преподавать по иронии судьбы географию и русский язык в той же гимназии, из которой был исключён.

Он любил свою землю, и, несмотря на то что у него всё отняли, раскулачивая, ставили в Ельце к стенке расстреливать, несмотря на жизнь на чердаке, в который вьюга наметала «серебро», — несмотря на всё это, в его «Дневниках» нет ни единого слова укора, озлобленности или осуждения всему окаянству, как, к примеру, у Бунина в его «Окаянных днях» 16+.

В 1920-м году он уезжает из Ельца, дом его разобрали мужики, и из флигеля, где он ютился, тоже выселили. Пришвин никогда больше не приедет в Елец. Но к кому ему было приезжать? Вся семья (мать, братья, сестра умерли в период с 1911 по 1919 год). Да и воспоминание о нём было свежо, что он из помещиков. Но Михаил Михайлович был настолько хранителем «елецкой родины», что, определяясь с покупкой дома в Дунине, под Москвой, сказал себе, что он напоминает ему детство и Елец, «лучшее, прекрасное место, какого не бывало на свете».

Свои чужие люди

У Пришвина, как у Блока, был идеал «той самой женщины», невесты Марьи Моревны из сказочного Китежа. Он остался с Пришвиным навсегда. В юности любовь бедного студента цинично отвергла Варвара Измалкова словами: «Сначала положение, потом предложение». Но он не мог отогнать сам образ-мечту, даже видел о такой девушке сны, и они ему были тяжелы. Однажды, сидя за столом, от боли вслух застонал. Ничего удивительного: любовь нужна человеку так же, как нужен хлеб. О хлебе люди не стесняются хлопотать откровенно, а вот о любви…

Пришвин женился в первый раз из жалости на первой попавшейся женщине. Мать не приняла выбора сына и отлучила его от родового имения Хрущёво. Женой Пришвина стала Ефросинья Павловна Смогалёва, смоленская крестьянка, ранее вышедшая замуж за человека, который пьянством и избиениями превратил её жизнь в сплошную муку.

Оставив маленького сына на мать, Ефросинья уехала на заработки, оказавшись в Клину. Работала прачкой, пока не закончился срок. Собралась в обратную дорогу, а тут услышала, что рядом живут два холостяка, которым нужна прислуга: Михаил Михайлович Пришвин и некий Пётр Карлович. Прямо к Пришвину и пошла, прижилась и после стала женой, родила ему троих сыновей, но жили они так, будто каждый сам по себе. Когда нет духовного соответствия людей, не будет ничего. Так, старший сын Пришвина, глядя на жизнь родителей, написал: «Это ад».

Но однажды Михаил Михайлович наконец встретил ту женщину, о которой мечтал в юности. Расставание с женой было непростым. Приезжали взрослые сыновья, были тяжёлые разговоры с отцом, сама Павловна (так звал её Пришвин) обращалась в Союз писателей, куда вызывали на «проработку» супруга. Терзаемый увещеваниями, он однажды бессильно сказал: «Возьмите всё, оставьте только любовь…»

Настоящая любовь всегда сопряжена с борьбой извне. Как будто тёмные силы мстят за будущее счастье. Разошлись на том, что писатель оставил бывшей жене квартиру в Лаврушинском переулке, а сам уехал в Дунино, в Подмосковье, где и прошло 14 лет самой настоящей и счастливой его жизни. Можно сказать, Павловна получила в качестве квартиры своё бытовое счастье, а иного ей было и не дано. Жизнь с непонятным ей Михаилом Пришвиным она подытожила сухо: «Муж мой не простой человек — писатель, значит, я должна ему служить. И служила всю жизнь, как могла».

Счастье пришло

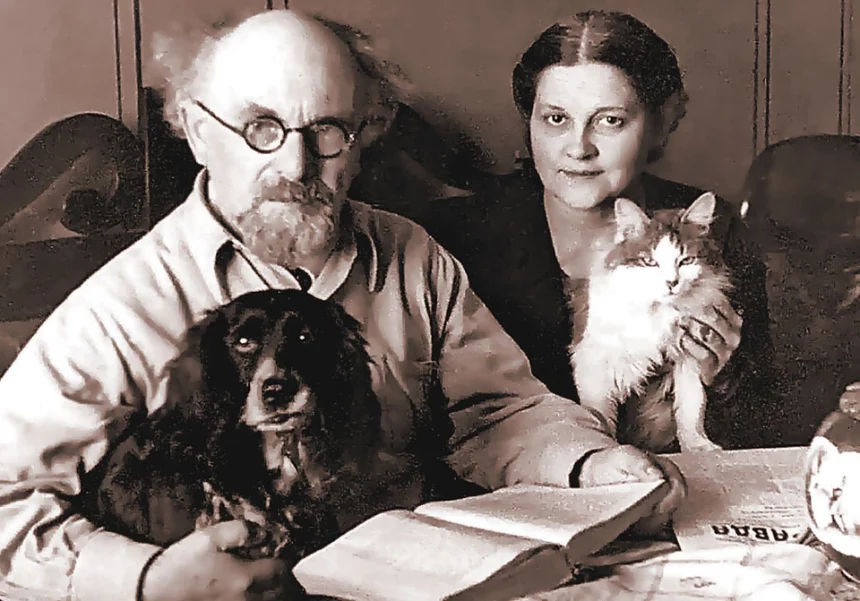

Пришвин писал, что прожил всю свою жизнь полумонахом. Мечтой взамен жизни. И его творчество — молодое, это как бы сохранённая сила молодости. Свою любовь он встретил будто бы молодым человеком, чистым. Он считал, что всякие опыты только мешают пониманию любви. И тогда пришла она, Валерия Дмитриевна, когда Пришвин, по его же слову, «занимался собственными похоронами». Ему было 67 лет, ей — 41. Он перепечатывал свой архив, и нужна была помощница. Но не просто помощница, а человек, которому он мог доверить все интимнейшие мысли о себе самом.

К Пришвину она пришла и поняла, что «всё разваливается», и она не хотела быть свидетелем катастрофы. Они стали супругами, конечно, не сразу. Поначалу Валерия Дмитриевна и Михаил Михайлович не понравились друг другу.

Эти два измученных, исстрадавшихся по любви человека встретились 16 января 1940 года. Ровно через 14 лет, 16 января 1954 года, Пришвина не станет. И каждый год 16 января Пришвины отмечали этот особый день.

«Была война, а мы жили как в раю», — вспоминает Валерия Дмитриевна. Вместо проверок они стали «читать» друг друга: самое дно души открывать, что другим не видно. «Так начинает прорастать семя будущих отношений, живёт оно, как и всё в природе, сначала невидимо в земле. Никто о нём не знает. Когда же росток выходит на свет, он оказывается большой любовью».

Пришвин считал, что человеческая близость только тогда оправдана, когда есть близость душ. Поэтому никогда не соглашался на подмену: «Значит, бывает же так у людей, и только у людей так, что вначале обнимаются только души, соединяются, проникаются и начинают медленно облекаться в живую плоть, и так происходит не совокупление, а воплощение».

«Мы жили с Михаилом Михайловичем единством помыслов», — пишет Валерия Дмитриевна. То есть понимая друг друга на уровне мысли. Ту самую сердцевину, которая скрыта одеждой, страхами, словами понимали друг в друге. Конечно, поначалу многое говорилось ими друг другу, и это было страшно, как всем страшно сказать главное. Но Михаил Михайлович смог, считая, что «хорошо ли молчать из трусости, из самолюбия не сделать того, ради чего и живёшь-то на свете?».

Отражаясь друг в друге

Михаил Михайлович понял много о счастье. Даже парадоксальные мысли для писателя высказывал: «Настоящие люди живут для этого, а не для книг». Но он понимал, что из этой великой любви выросло всё его творчество, а не из-за того, что он много внимания уделял описанию родной природы. С Валерией Дмитриевной они написали совместный дневник, который называется «Мы с тобой» 12+. В нём два человека пишут, отражаясь, друг в друге, как свет отражается в воде. Не сразу поймёшь, где пишет мужчина, а где женщина.

Валерия Дмитриевна пережила Михаила Михайловича на 25 лет. После смерти мужа всё её время было посвящено подготовке, сбережению пришвинского архива. Те дошедшие до нас 120 тетрадей писателя, сформированные в 18 томов (это более чем в два раза больше корпуса его художественных произведений, изданных в семи томах) — заслуга Валерии Дмитриевны Пришвиной. Она стала ангелом-хранителем всего наследия Михаила Михайловича. Рассказывают, что во дворе их дома в усадьбе Дунино она приготовила металлические ящики, чтобы на случай войны туда спрятать пришвинские тетради — самое дорогое свидетельство о её любимом муже и человеке.

Они и похоронены рядом на Введенском кладбище. Так как были едины до конца своего пребывания на этой земле.

Текст: Светлана Чеботарёва

Фото: Государственный архив Липецкой области, автора