Семья Лапиных более 15 лет создаёт домашний архив об участниках Великой Отечественной войны.

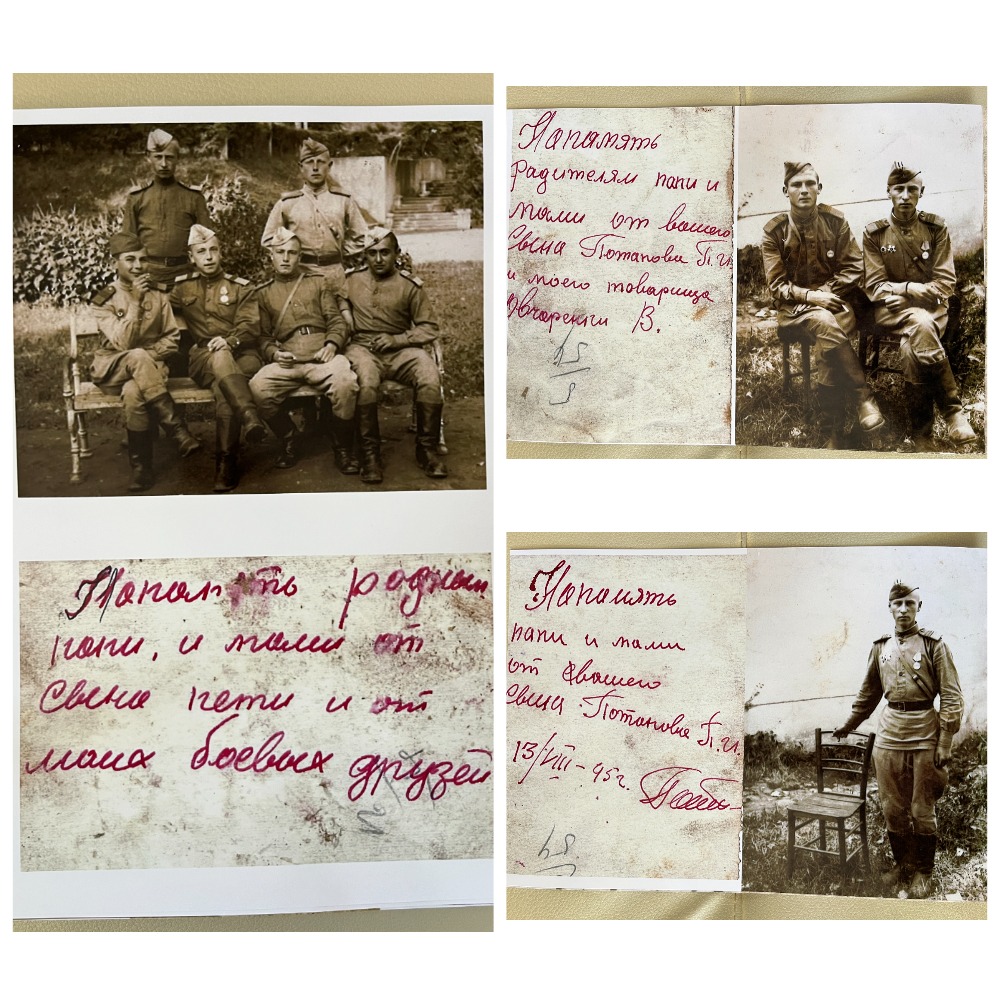

Семья с трепетом относится к доблестному прошлому своих предков и собирает по крупицам сведения в альбом, который так и назвали «Память о войне». В нём воспоминания, свидетельства, наградные листы. И особенно трогают душу фотографии — за каждой история, которую чувствуешь кожей, что пробирает до дрожи…

Атака длиною в 20 лет

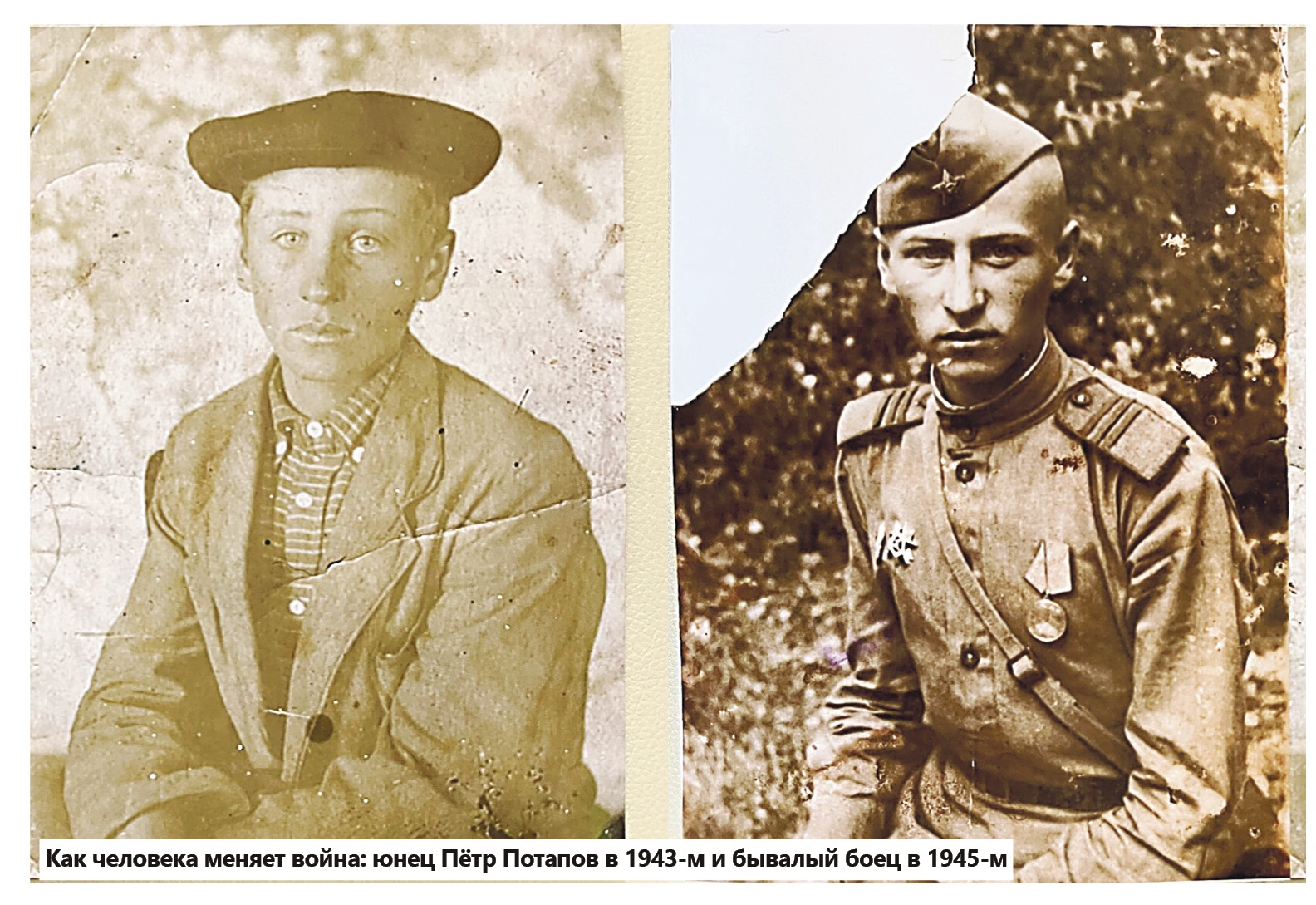

— Вот посмотрите на две фотографии рядом. На них один и тот же человек. Только разница между снимками — два года. Это Пётр Ивлевич Потапов. Первый кадр сделан в 1943-м, в год призыва в ряды Красной армии, а второй — в 1945-м, — показывает на фото своего деда Андрей. — Трансформация очевидна.

На фото справа — мальчишечка в кепке, с глазами, полными тоски, с какой-то растерянностью от момента съёмки. Рядом — будто те же черты лица, только пронзает взглядом уже не мальчик, а боец с наградами на груди. В 19-то лет!

Война Петра Потапова закончилась не в 1945-м, а в 1952 году, когда демобилизовали. А ум и сердце перестали воевать лишь 20 лет спустя.

— Бабушка рассказывала, что дед все эти два десятка лет постоянно по ночам во сне уходил в атаку и прикрывал друзей, — продолжает внук.

В 1943-м уроженцу села Срезнево Лев-Толстовского района Петру Потапову было 17 лет. Год обучался военному делу в запасном полку, а как только исполнилось 18, парня направили в боевую часть. Младшего сержанта назначили пулемётчиком и зачислили в 612-й стрелковый полк.

Очень скоро полк потерял практически весь личный состав. Из 2 000 человек в живых осталось только 18.

— Деда даже не зацепило, — говорит Андрей. — Они с однополчанами смогли сберечь знамя, спасти раненого командира полка.

«Остатки» полка перевели в 1118-й стрелковый полк 333-й стрелковой дивизии, в составе которой Потапов дойдёт сначала до Варшавы, а позже и до Софии.

Орден вне очереди

— Дед никогда не бахвалился подвигами, а рассказывал о них по-простому, будто даже стесняясь, — отмечает Андрей. — Так, например, он вспоминал историю, как орден получил.

Во время наступления бойцам поставили задачу — занять несколько высоких точек. Подошли к деревне, наткнулись на дзот. Обойти — никак. Немчура удачно расположила огневую точку и простреливала всю местность.

Решились на атаку, но кинжальный огонь быстро вынудил попрятаться. Петру повезло, нашёл удачную ямку. Пулемётная очередь не давала шевелиться.

«Вжиу» — сказала очередная пуля и перебила воротник, «вжиу» — следующая срезала хлястик. Лежать бы себе спокойненько, ожидая, когда враг выдохнется. Да мешает граната под ремнём. Впивается, зараза, прямо в живот. Мочи нет терпеть боль. Пулемётчик Потапов в тот момент про себя прикинул: «Будет перезарядка — вниз перекручусь. Там ручей, вон болотце. Я — туда».

Через минуту уже оказался в вязкой, благо не очень глубокой трясине. И на счастье — позади огневой точки.

Потапов, осмелев, встал во весь свой почти двухметровый рост, достал ту самую «виновную» гранату и отправил её прямо в глубину дзота.

Взрыв. Брёвна в сторону. Высота — наша!

После атаки Потапов поспешил очистить форму от болотной грязи. А его, как назло, командир полка вызывает.

«Тебя!», — передают приказ сослуживцы. «Да ну куда, я не по форме. Чего я натворил-то?», — пугается боец, но не смеет ослушаться, через миг вытягивается перед командиром. «Ну что ж ты, герой, прячешься за спинами? Я видел, как ты дзот разбил. К награде представлю!»

Пётр тогда подумал: шутка, однако через три недели получил орден Отечественной войны II степени. Сразу, в обход благодарностей или положенных «по очереди» медалей.

Форсирование Днепра

— Петру Ивлевичу дважды пришлось участвовать в форсировании Днепра. В первый раз чудом остался жив, — вспоминает точь-в-точь словами деда следующую историю внук.

В одну из лодок набилось человек 15. Среди них пожилой вояка, седовласый совсем. Сидит и неспешно снимает с себя шинель, сапоги, шапку. Бойцы его на смех подымают: «Что, дед, купаться собрался?» Тот, прищуриваясь и прикусывая папиросу, спокойно отвечает: «В воду упадёшь — сапоги на дно утянут. Я ж старенький…»

Молодёжь дальше смеяться, а Пётр себе смекнул и вслед деду разделся. Лодка пошла скользить, словно по беспечному мирному зеркалу тихого в тот день осеннего Днепра. И тут, когда солдаты почти причалили к берегу, немец открыл огонь… Лодка перевернулась. Минут через 20 из ледяной воды вылез Пётр. Видит, на берегу дед сидит, сапоги примеряет.

«А где ребята-то, небось вперёд убежали?» — спросил юнец у деда. «Никто не выплыл», — ответил дед, продолжая натягивать чужие сапоги, снятые с тела, прибитого волной.

— Тогда всего шесть человек из всей роты уцелели, — рассказывает Андрей.

Второй раз потери были меньше. А вообще битва за Днепр стала эпохальным событием в истории Великой Отечественной. Операция, начавшаяся 26 августа 1943-го, завершилась только 23 декабря. Линия фронта растянулась на 750 км. Численность участников с обеих сторон достигла почти 4 млн человек. Около 400 тысяч советских солдат погибло в ходе битвы за Днепр. Немцы потеряли до 300 тысяч.

Вот тебе и бляха!

— В войне каждый миг на грани жизни и смерти, — продолжает Андрей. — И загадка, что управляет нашей жизнью? Судьба, случай, Божие провидение? Вот вам такая история от моего деда. Солдат построили, чтобы объявить им очередную задачу — взять опорный пункт. Командир прошёлся, всех оглядел, а к деду моему с замечанием, мол, почему без ремня стоит. Дед в бою его потерял.

В этот момент мимо проходили немецкие пленные. Командир подзывает одного, снимает с него ремень и протягивает Потапову. «Немецкий?! — возмутился было солдат. — Не надену!» «Без ремня в бой не пойдёшь», — отрезал командир.

Потапов нехотя подпоясался, приноравливая на животе слишком большую, неудобную немецкую бляху.

И вот скоро атака, бегут солдаты с криками «ура!», и Пётр бежит. Вдруг удар в живот. Падает навзничь, живот руками держит, думает: «Ну вот и всё. Только бы кишки не растерять!» В шоке щупает живот, руки чистые, крови нет. Смотрит, аккурат в середине бляхи вмятина.

— Вот так моему деду немецкий ремень чудесным образом жизнь спас, — впечатляет Андрей.

Расчёт на чудо

И в другой раз чудо вмешалось буквально в безвыходной ситуации. Идут наши в атаку, Потапов уже командир пулемётного расчёта. Немцы с фланга отрезают часть роты. Кучка наших остаётся наедине с врагом. Потапов на первой линии огня с пулемётом прячется за большим камнем. Подкашивает немца, держит его на расстоянии. А немец гранатой достать его не может. Надо сказать, прилично немца положил, но он всё идёт и идёт. Патроны на исходе!

Подкрепление подоспело ровно в тот момент, когда у Потапова оставались три патрона в ленте.

Война, которой не было

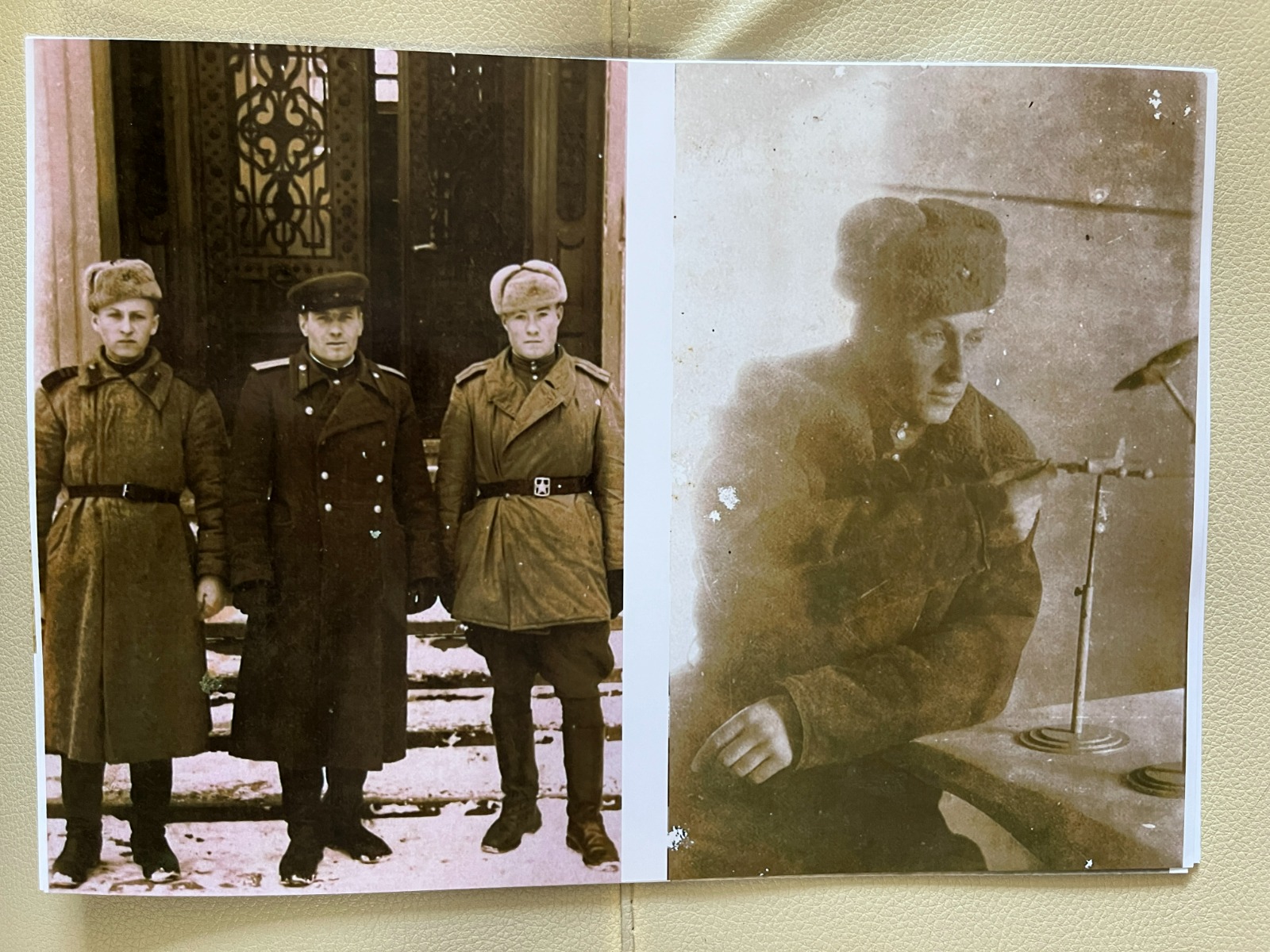

После Победы пулемётчик Потапов отучился на специалиста по техническому авиавооружению. Служил в Польше, Болгарии. В 1950-м его отправили на Дальний Восток. Началась Корейская война. И Петра Ивлевича приставили к аэродрому обслуживать самолёты. Только в 1952-м Потапова отпустили домой со словами: «Учти, никакой Корейской войны не было».

Потапов спорить, разумеется, не стал. Но фотографию из тех мест домой увёз: он в кадре держит модель советского истребителя Як-9, того самого, что летал тогда в корейском небе.

Вернуться к миру

Вообще, Пёрт Потапов старался присылать фотографии из каждой военной точки. Вот он с однополчанами на площади Александра Невского в болгарской Софии. Вот снова в Софии, но уже на площади Света Неделя. А на тыльной стороне снимка непременно подпись родным: «На память папи и мами от вашего сына Пети».

Каждая фотография исправно дошла до адресатов — «папи» и «мами» — и улеглась в ящичек с письмами. Родители дождались сына. Пётр вернулся в родной дом. Женился, на свет появилось трое ребятишек. Работал прорабом в районной потребительской кооперации, ремонтировал сельские магазинчики. Прожил жизнь простую и вполне, можно сказать, счастливую. Если бы только не долгие годы ночных кошмаров о войне. Да ещё осколки в ноге, которые принёс с собой сержант Потапов, напоминали о тяжёлой године. «Что это у тебя за синяки на ногах, дед?» — спрашивал внук по первости. «Да так, ерунда, — отшучивался дед. — Хошь, пощупай, чуешь — остренькие? Осколки большие вынули, а эти два малые остались».

Порой раны воспалялись, гноились, деду было больно двигаться. С военными «памятками» так и доходил свой век, не жалясь, а всё больше радуясь самой жизни.

Ценные строчки

У супруги Андрея Елены нет столь подробных данных о родственниках. Всё, что удалось сберечь, — снимки и несколько документов. Личного общения в жизни со своими родственниками-героями у неё не случилось.

Но, может, именно из-за скудости информации Елена особенно трепетно и бережно относится к каждому «дожившему» до настоящих дней факту.

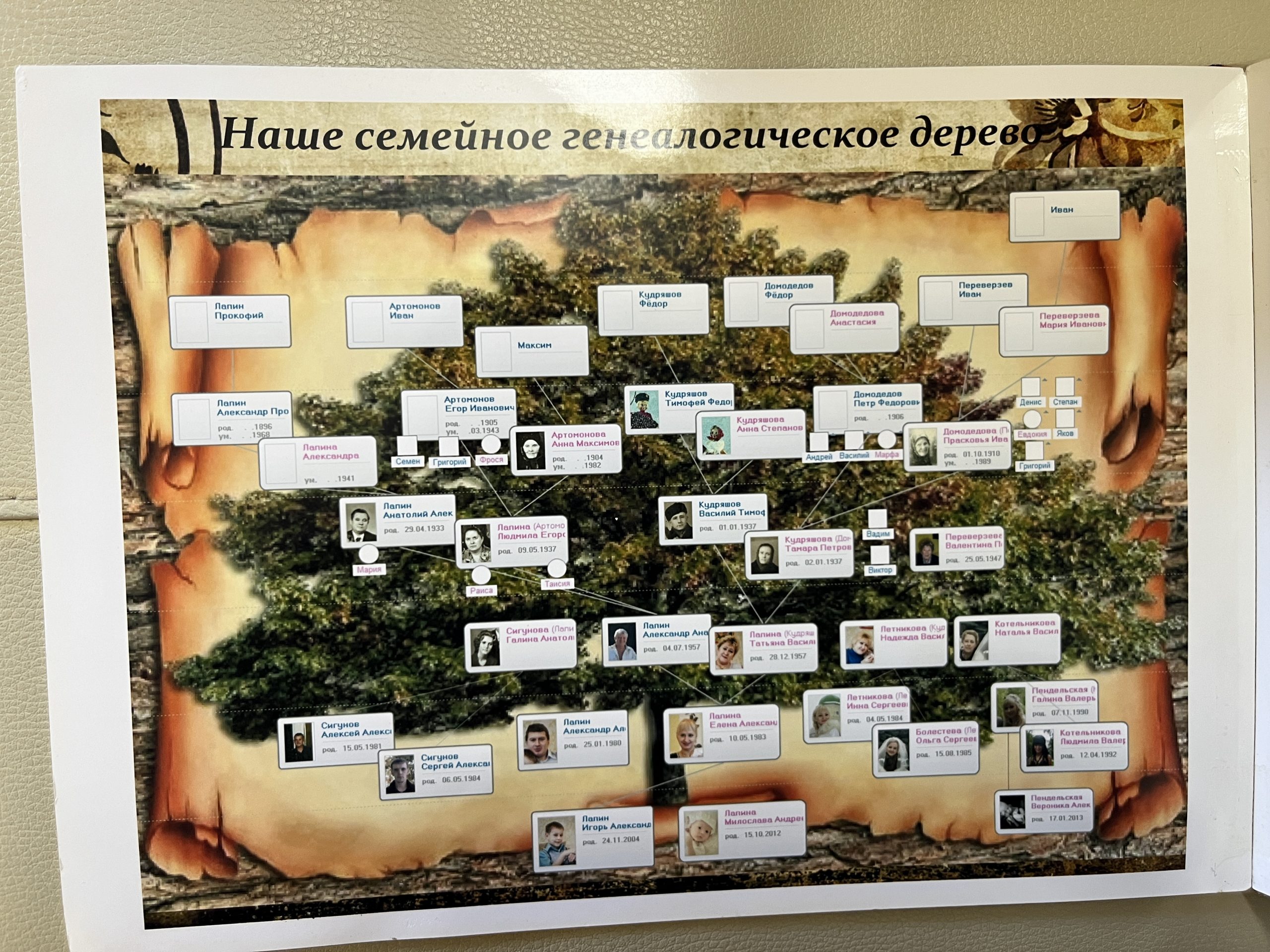

В генеалогическом древе Лапиных по женской линии семья знает о семи участниках Великой Отечественной.

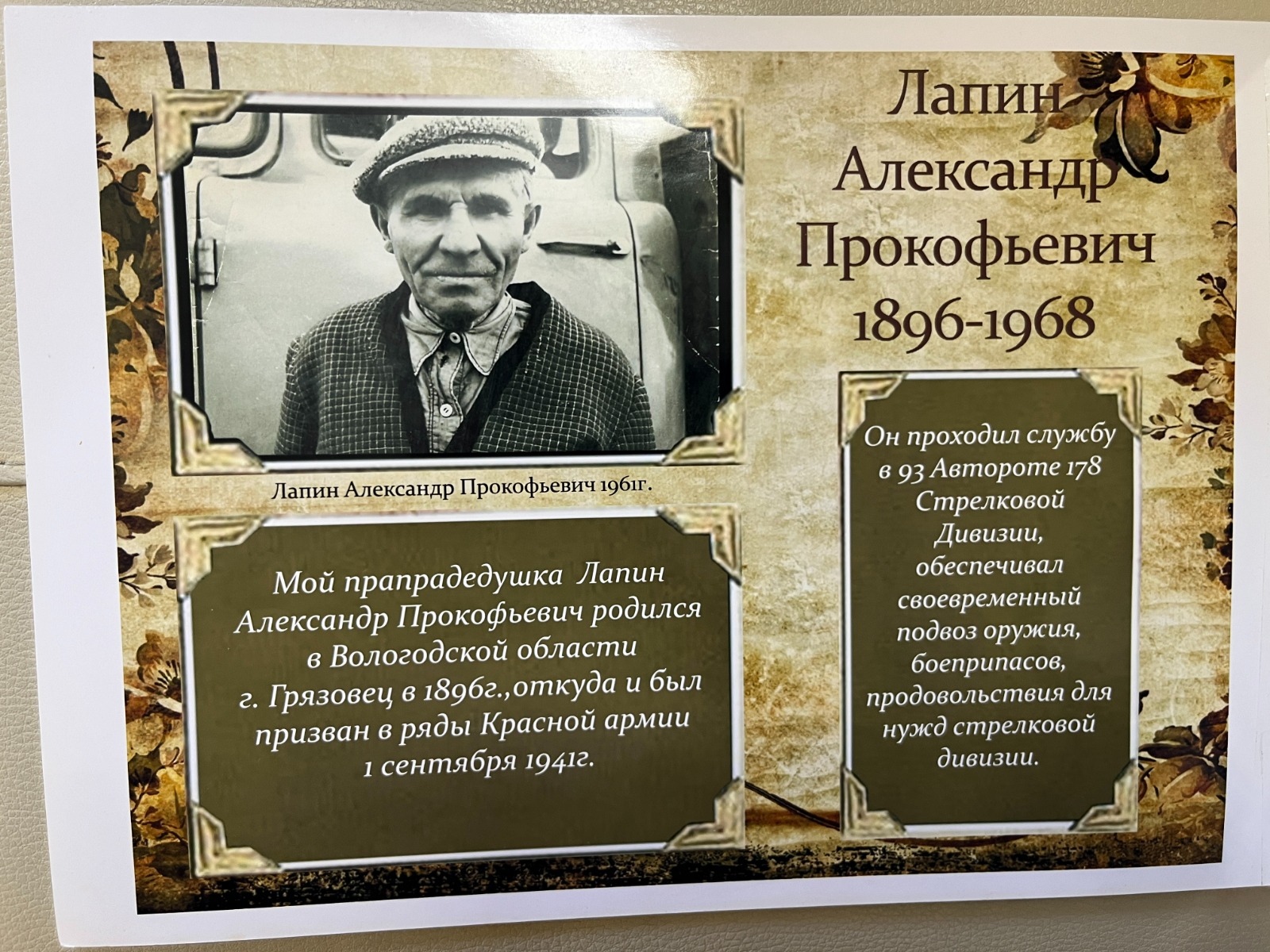

Александр Прокофьевич Лапин из города Грязовец Вологодской области, прадедушка Елены, в 45 лет ушёл на фронт, служил в 93-й автороте 178-й стрелковой дивизии. Обеспечивал подвоз оружия, боеприпасов, продовольствия. Награждён медалью «За боевые заслуги».

Младший сержант Макар Андреевич Кузовкин, уроженец Липецка, погиб 21 июля 1943 года. Тогда его сыночку Васятке было всего три годика.

Другой родственник, с тамбовской стороны, Егор Иванович Артомонов, был призван на войну в 36 лет, в 1941-м. В марте 1943-го его жена Анна Максимовна получила повестку, что муж пропал без вести, а скорее был убит во время битвы подо Ржевом, которую солдаты окрестили «ржевской мясорубкой». Вдова осталась с тремя малыми дочками на руках.

Григорий Иванович Переверзев прошёл всю войну, награждён орденом Отечественной войны I степени. Дожил до 80 лет. Его брат Яков Иванович тоже вернулся с фронта. В родной тамбовской деревне стал председателем колхоза и возглавлял его до 70 лет. У Якова родилось шестеро детей.

Братья Андрей Фёдорович и Пётр Фёдорович Домодедовы также отправились на фронт, но разными дорогами. Андрей в 1941-м погиб в Смоленском сражении. А Петра вместе с его женой Прасковьей и четырьмя детьми война застала в поезде, что шёл на Дальний Восток, куда семья направлялась за лучшей жизнью. Жене с детьми пришлось вернуться в родной Липецк. Петра в 1944-м после ранения демобилизовали.

Почитание в наследство

Тому же трепету к памяти о предках Андрей и Елена учат своих четверых детей, старшему из которых, Игорю, уже 20, Милославе — 12, Василисе — 7, а младшей Евангелине — 4 годика.

Игорь закончил кадетскую школу. И, надо сказать, именно с ним семья начала собирать семейный архив. Милослава вслед за старшим братом надела кадетские погоны, не страшась жёстких правил, устава и тренировок.

Больше того, Милослава — личность творческая, пишет патриотические стихи, которые уже публиковались в нашем «Литературном автографе» 16+. Продолжателем семейных традиций непременно станут Василиса и Евангелина. Старшие в этом не сомневаются. Уважение и почитание подвигов предков в семье Лапиных передаётся по наследству.

Текст: Елена Красилова

Фото: Сергей Паршин, Елена Мамцева и из архива героев

Видео: Елена Мамцева