В Липецкий областной краеведческий музей вернули трактор Т-40АМ. Это миллион первый трактор, который сошёл с конвейера ЛТЗ 23 мая 1981 года. В том же году его в качестве экспоната подарили краеведческому музею. Там он простоял в фойе до 2014 года. Затем его разобрали, и он 10 лет провёл в музейном запаснике.

Полгода на восстановление

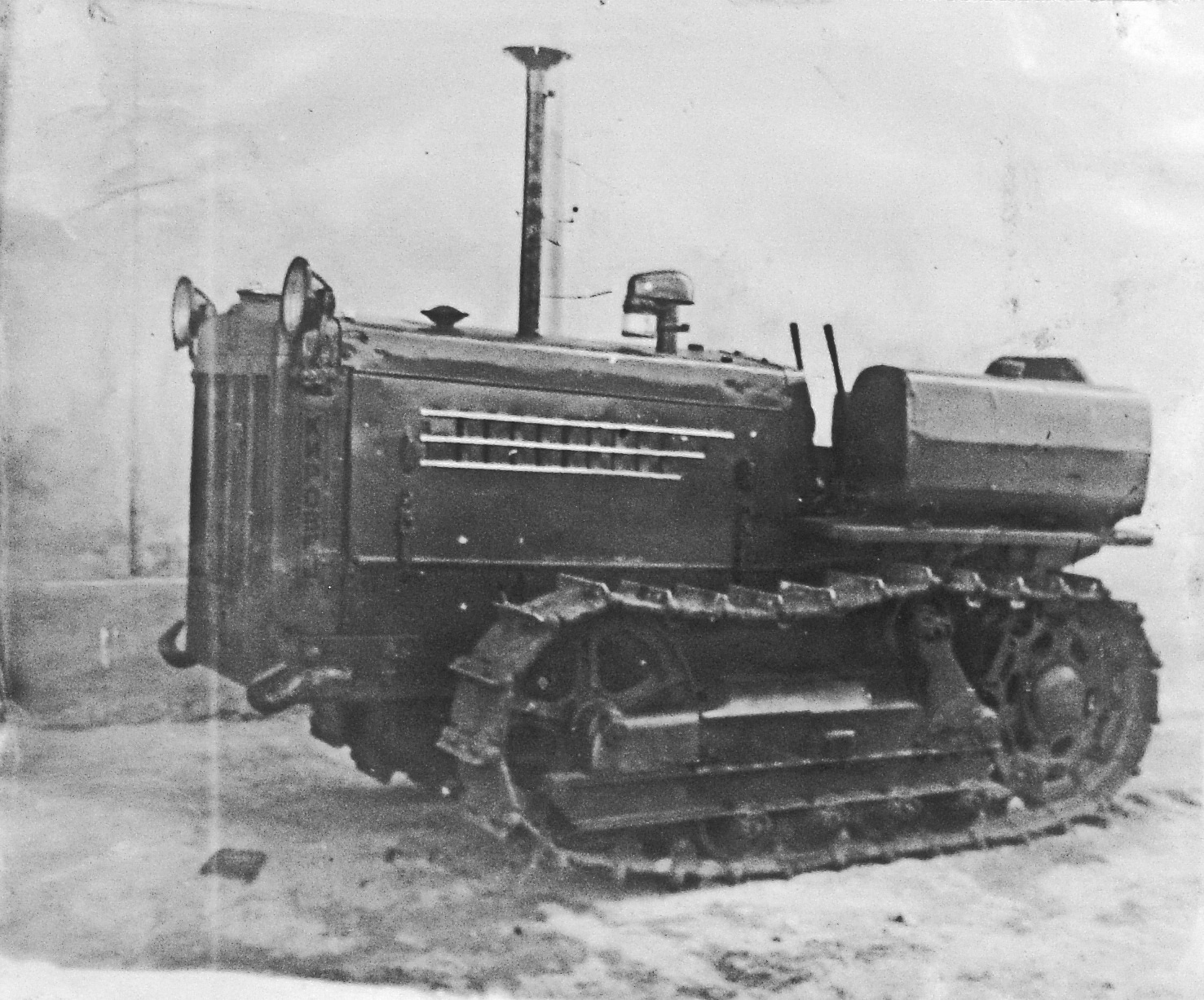

На его месте появился тогда трактор СХТЗ 15/30 с железными колёсами. Эти тракторы в 1930–1950-х годах выпускали на Сталинградском и Харьковском тракторных заводах. Т-40 вернули к жизни студенты Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства.

— Полгода будущие трактористы, автомеханики, автослесари и даже маляры трудились над сборкой и реставрацией трактора в рамках своих практических занятий, — рассказывает директор колледжа Роман Подмарков.

На все руки мастер

Т-40 — это пропашной трактор. Его сконструировали не для того, чтобы он пахал землю, а для междурядной обработки пропашных культур. ДТ-75, например, относился к пахотным, на нём можно было пахать землю, а пропалывать свёклу нельзя — он бы всю её затоптал.

В СССР было два тракторных завода, где выпускали пропашные машины, — МТЗ и ЛТЗ. В Липецке сначала строили гусеничный Т-38 — именно он стоит на пьедестале при въезде в посёлок ЛТЗ, а с 1958-го к заводской линейке прибавились колёсники Т-30, Т-35 и Т-40. Т-40, или, как его называли трактористы, «сороковку», запустили в серийное производство в 1961 году. Правда, пропашным трактором «сороковка» была по основному назначению, а вообще-то это был универсально-пропашной трактор. Он легко превращался в машину для заготовки кормов, в грузовик с прицепом, в экскаватор или в бульдозер.

Липецкий гений

Сконструировал Т-40 главный конструктор ЛТЗ Борис Архангельский.

Интересно, что этот человек, который, может быть, лучше других умел из горы железа построить трактор или танк, работал в молодости пианистом, мечтал стать землеустроителем, потом решил выучиться на инженера, поступил в Сибирский механический институт, но и не бросил музыкальный техникум, где учился по классу рояля, в 1931 году получил два образования — инженерное и музыкальное. Институт дал ему направление на Челябинский тракторный завод, а техникум — в консерваторию. Он выбрал ЧТЗ, потому что у него начались какие-то серьёзные проблемы с пальцами, но всю жизнь сначала на Урале, а потом в Липецке Борис Архангельский устраивал у себя дома музыкальные вечера.

В Липецке Архангельский сконструировал сначала гусеничный трактор КД-35, за который получил Сталинскую премию. Его до 1960-х годов выпускали на ЛТЗ, на Минском тракторном заводе и в Румынии.

Потом был тоже гусеничный трактор Т-38, известный тем, что работал не только в полях, но и на дрейфующей станции «Северный полюс-13». В 1961 году Архангельский сконструировал Т-40, и в те же годы — первый в мире интегральный трактор Т-5.

Внешне «интегральник» отличается, например, от Т-40 или МТЗ-80 тем, что все колёса у него одного диаметра, а кабина расположена не в конце рамы, а посередине. Но главное, у него два вала отбора мощности, на него можно ставить два агрегата и за один раз выполнять две операции.

Правда, по версии издания «Агроинвестор», первый трактор, скомпонованный по интегральной схеме, — это Vantage, созданный в 1968 году американской корпорацией United St. Steel Co. Но, к досаде «Юнайтед Стейтс Стил», Т-5 Архангельский сконструировал в 1961-м, а в 1962-м ЛТЗ изготовил несколько экспериментальных образцов этого трактора.

Как пишут в краткой биографии Архангельского, за 25 лет, пока он был главным конструктором ЛТЗ, коллектив, который он возглавлял, создавал сельскохозяйственные машины, опережающие мировой уровень по важнейшим технологическим параметрам.

Незамеченное рождение

В 1961-м в местных газетах часто упоминали, что на ЛТЗ готовятся к выпуску колёсного трактора Т-40. В основном критиковали заводчан за отставание от графика, бросали лозунги типа: «Уберём все помехи с пути нового колёсного трактора» — и говорили, как важен для завода и страны этот проект.

Следовало бы ожидать, что, получив решение Совета народного хозяйства о запуске трактора в серийное производство, на заводе устроят пир горой, а в газетах наперебой будут рассказывать об этом историческом событии. Но никто, можно сказать, даже и не заметил, что 15 ноября 1961 года с конвейера ЛТЗ сошёл первый Т-40. Областная газета разместила даже не заметку, а фотографию работника завода на конвейере с короткой подписью: «Коллектив Липецкого тракторного завода приступил к выпуску нового колёсного трактора Т-40. На снимке: слесарь-сборщик Н. В. Васильев устанавливает кабину на новый трактор».

Лучший в XX веке

В журнале TechInsider, который рассказывает своим читателям о новостях науки и техники, пишут, что «внешне трактор Т-40 похож на знаменитый «Беларус». В этом сравнении, особенно в указании на то, что «Беларус» знаменитый, а Т-40, надо понимать, никому не известная и бесславная машина, есть какое-то унижение липецких тракторостроителей.

Во-первых, ещё неизвестно, кто на кого похож, а во-вторых, Т-40 — такая же знаменитая машина, как и минский колёсник. Бывшие тракторозаводчане говорят, что это был лучший трактор XX века в своём классе. Они, конечно, преувеличивают, но это не выдумка чистой воды патриотов ЛТЗ, а слегка приукрашенная правда. В 1970 году проводились сравнительные испытания тракторов разных классов, которые выпускали предприятия стран СЭВ (Совет экономической взаимопомощи), и липецкая «сороковка» действительно была признана одной из лучших машин с точки зрения надёжности и простоты обслуживания. Ещё раньше за эти же качества Т-40 получил золотую медаль на весенней международной ярмарке в Лейпциге.

— По простоте и надёжности для всего мира, — говорит Анатолий Гольцов, который в 1990-е годы был председателем совета директоров ЛТЗ, — трактор Т-40 был тем же, чем были танк Т-34 или автомат Калашникова.

Другие на форумах в интернете за простоту устройства и обслуживания называют липецкую «сороковку», как вообще все колёсники ЛТЗ, детским трёхколёсным велосипедом.

GPS образца 1960-х

Впрочем, как бы прост ни был Т-40, это была продвинутая для той эпохи машина. На него можно было ставить дистанционное управление и так называемый копир, попросту говоря, автопилот. Дистанционное управление было кабельным и радийным. С помощь радиопередатчика тракторист мог передавать десять команд и управлять трактором с расстояния до 200 метров или двумя тракторами сразу. Эта идея пришла в голову заводским конструкторам ещё до того, как запустили в серию Т-40, а строили тракторы Т-30 и Т-35. У них не было кабины, и во время работы в садах ветки хлестали трактористу по лицу. Поэтому решили: пусть трактор сам ходит по междурядьям, а тракторист сидит где-нибудь в сторонке и нажимает кнопки радиопередатчика. Но и на Т-40, у которого появилась кабина, не исключалась возможность использования этой системы. Копир был чем-то вроде современного агронавигатора на базе системы GPS-навигации. Трактористу не нужно было примеряться, чтобы точно попасть в междурядье и не наехать на свекольный или картофельный ряд. В «памяти» курсора была вся необходимая информация, чтобы он сам завёл трактор точно между рядами.

Липецкий Belarus

Одни пишут, что Т-40 продавали в 30 странах мира, другие — в 60-ти. В любом случае за рубежом, в том числе в развитых странах, трактор имел хорошую репутацию, и его хорошо там покупали.

Самый знаменитый покупатель — первый французский космонавт Жан-Лу Жак Мари Кретьен. Он летал в космос на кораблях «Союз Т-6» и «Союз ТМ-7». В Звёздном городке или на Байконуре Кретьен увидел Т-40, где на нём работали коммунальщики, и купил его для своего поместья в Бретани. Пишут, он якобы говорил, что доверяет только советским ракетам и тракторам.

Липчан огорчало только то, что иностранцы охотно покупали их трактор, но многие, отмечает Гольцов, скорее всего, не знали о существовании ЛТЗ. Дело в том, что тогда тракторы всех советских заводов, начиная с липецкого и заканчивая каким-нибудь павлодарским, экспортировались под брендом Belarus.

Так получилось, что минский завод первым стал продавать свои машины на внешнем рынке, там они понравились, и «Трактороэкспорт», чтобы не тратить время и деньги на раскрутку других советских тракторов, просто все их переименовал в «Беларусы».

Например, экспортный вариант тяжёлого трактора Т-150К, в общих чертах похожий на огромный «Кировец», назывался Belarus-1507, а сам К-700 продавался за рубежом под брендом Belarus-7000. Между прочим, и сегодня в Северной Америке Кировский завод продаёт свой «Кировец К-744» с лейблом MTZ Kirovets K-744.

Родной LTZ

Правда, липецкий Т-40 имел в своём экспортном имени указание на свой родной завод и на своё родное имя — он назывался Belarus-LTZ-40 или Belarus T-40, а иногда Belarus LTZ-400, 420. Однако это не мешает иностранцам думать, что Т-40 — это белорусский трактор. Американский онлайн-маркетплейс Manytractors.com, который специализируется на продаже новых и бывших в употреблении тракторов, сообщает своим потенциальным покупателям, что «модель сельскохозяйственного трактора LTZ-40 выпускалась в Беларуси с 1968 по 1973 год», хотя Т-40 в Минске вообще никогда не строили.

Т-40 и его модификации выпускали на ЛТЗ 34 года — с 1961-го по 1995-й. За это время с конвейера сошли 1 196 200 этих тракторов. Рекорд по количеству построенных тракторов принадлежит Минскому и Волгоградскому тракторным заводам. Они за это же время дали стране примерно по полтора миллиона МТЗ-80 и ДТ-75, но это потому, что оба предприятия были мощнее липецкого на 20–25%, да и кому быть первым, тогда решали не на заводах, а в Госплане.

Текст: Виктор Унрау

Фото: фонды ЛОКМ, пресс-служба Липецкого областного краеведческого музея

Видео: пресс-служба Липецкого областного краеведческого музея

Иллюстрация: «Первый номер»