Они не знали ни немощи, ни возраста, ни усталости. На плечах этих женщин в тылу лежала тяжесть войны и росли крылья Победы.

Что это была за жизнь, уложившаяся в четыре военных года, которые не смогут сравниться по тяжести пережитого ни с какими другими в истории нашей страны? Какими нечеловеческими силами можно было всё одолеть, не считая себя среди голода, горя и одиночества обездоленными, несчастными, не ненавидя свою долю? Силы эти шли из души. Как талант. А судьбы людей, в ком были запасы нравственные и волевые, — целое духовное наследие нам, жителям уже другого века и, частично, другой страны.

Что это была за жизнь, уложившаяся в четыре военных года, которые не смогут сравниться по тяжести пережитого ни с какими другими в истории нашей страны? Какими нечеловеческими силами можно было всё одолеть, не считая себя среди голода, горя и одиночества обездоленными, несчастными, не ненавидя свою долю? Силы эти шли из души. Как талант. А судьбы людей, в ком были запасы нравственные и волевые, — целое духовное наследие нам, жителям уже другого века и, частично, другой страны.

Товарищ счетовод

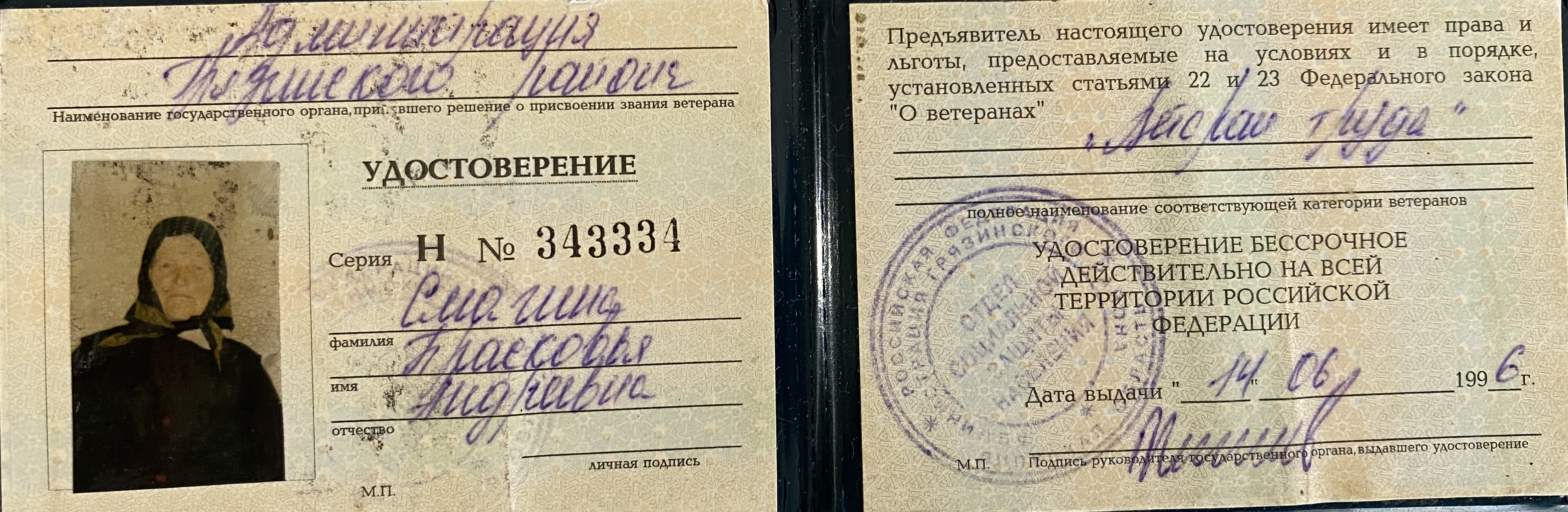

Когда думаю о женщинах войны, работавших в тылу, вспоминаю плакат художника Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовёт». Внутри они были такими. А сейчас передо мной довоенная фотография девушки, сделанная в 1939 году. Внимательные, серьёзные глаза, волосы собраны в типичную для тех лет причёску, строгий рот. Скромное платье с белым воротничком ещё больше подчёркивает строгость и чистоту. Это Прасковья Андреевна Смагина. На фото ей 20 лет.

Прасковья Смагина (в девичестве Горбунова) была вторым ребёнком в семье, где воспитывалось ещё четверо детей. Отец работал в колхозе села Бутырки Грязинского района, мать вела домашнее хозяйство.

Прасковья — дома её называли Паша — с ранних лет тянулась к учёбе. До школы в центре села Бутырки нужно было добираться 4 км. Шла Прасковья в дожди и слякоть, а зимой по колено в снегу — бывало, только ко второму уроку одежда высыхала. Несмотря на всё, девочка окончила 4 класса начальной школы с отличием, а дальше учиться уже не пришлось:

— Надо помочь мне, Пашенька. Сёстры маленькие, — сказала мать.

Когда сёстры немного подросли, Прасковья вместе с отцом и старшим братом стала работать в колхозе имени Чкалова. Здесь грамотную и смышлёную девушку приметили и отправили учиться в Липецк на курсы счетоводов.

И вот уже Прасковья возвращается в колхоз, сменяет местного пожилого счетовода, инвалида Первой мировой войны. В те времена должность счетовода была второй по значимости после председателя колхоза, так что порой счетовод был и заместителем председателя. И Прасковья с блеском справлялась с работой.

На итоговом собрании 11 колхозов в 1938 году она профессионально лихо и вместе с тем всеохватно глубоко, как учили, отчиталась о работе в своём хозяйстве и без запинки ответила на все дополнительные вопросы: память у неё всегда была отличной.

Председатель колхоза Иноземцев светился радостью за своего счетовода. За ответственный, добросовестный труд Прасковье вручили швейную машинку — немыслимое богатство для того времени! А портрет молодого специалиста, товарища Горбуновой, красовался на Доске почёта в сельском Совете среди других передовиков несколько лет подряд, включая и военные годы.

Почти как в кино

Работа — работой, но молодые годы всегда вносят коррективы в жизнь. Труженица и красавица, Прасковья приглянулась председателю соседнего села Дмитрию Алексеевичу Смагину. Он был вдовцом, его жена умерла от тяжелых родов, оставив двух дочерей: Марию и Таисию.

Дмитрий был красивым, статным мужчиной. История их взаимоотношений с Прасковьей напоминала сюжет фильма «Кубанские казаки»: Дмитрий пытался переманить Прасковью к себе. Девушка ухаживания принимала, но в чужой колхоз переходить отказывалась категорически. И не перешла.

Но свадьба всё-таки состоялась. Муж привёл жену в родительский дом, где была полна горница людей: жили уже девять человек под одной крышей.

Добрый огонёк её души

Дочери мужа сразу же полюбили Прасковью, привязались к ней, называли мама Паша: свою мать они уже плохо помнили, к тому же новая мама была от природы добрым человеком, хорошей хозяйкой и знатной рукодельницей (тут-то и пригодилась швейная машинка). Прасковья перешивала из своих праздничных платьев приёмным дочкам одежду. Пекла хлеб для всей семьи, как постановили на семейном совете родители Дмитрия. А ведь ещё была работа в колхозе, подготовка старшей приёмной дочери к школе, но всё это было не в тягость молодой жене.

У мужа Дмитрия были глухонемые брат и сестра, Павел и Пелагея. Они также очень полюбили Прасковью.

— А как ты разговариваешь с ними, Паша? — интересовался Дмитрий.

— Для понимания слова мешают, — улыбалась Прасковья.

Вместе с Прасковьей лишённые слуха и речи люди разработали язык жестов, с помощью которого прекрасно общались. И этот язык сохранился между ними до конца жизни Павла и Пелагеи. И до конца своих дней Прасковья помогала этим людям, когда рядом уже не было других родственников.

Прасковья всегда находила в себе душевные силы в тяжёлые времена, никогда не уставала делать добро. Она вызвала на родину из Псковской области младшую сестру мужа, которая осталась вдовой с четырьмя детьми. Прасковья Андреевна выделяла ей личные вещи, чтобы как-то встать на ноги на новом месте, давала овощи для весенней посадки. Казалось, её доброты хватало на весь свет. Причём помогала она не пафосно, не с надрывом, а запросто, естественно.

Весной и летом, как и другие колхозники, Прасковья трудилась в поле, и только поздней осенью и зимой занималась своей основной обязанностью: работая счетоводом, она считала колхозникам трудодни.

И вот в семью пришла радость: у Прасковьи и Дмитрия родился сын Виктор. Шёл 1940 год. Жить с родителями стало тесно, и Дмитрий перевёл свою семью в деревянную баню. Там было всего одно окно, места маловато, но зато своё жильё, отдельное. Теперь рано утром родители отдавали уже троих детей бабушке и дедушке, а сами ежедневно работали, каждый в своём колхозе.

Жизнь Смагиных налаживалась, но беда пришла неожиданно: заболел и умер маленький Витя, которому было всего восемь месяцев.

Война

А потом началась война. Отец и братья Дмитрия ушли на фронт. Так как Дмитрий руководил колхозом, у него была бронь, временно освобождающая от воинской службы.

Фронту нужно было продовольствие. Надо ли говорить, что люди теперь не знали ни возраста, ни немощи: все работы в колхозе выполняли наравне и женщины, и подростки, и пожилые мужчины. Помимо снабжения фронта, они расчищали днём и ночью от снега стратегически важные дороги.

Мобилизовали на фронт и колхозных лошадей. И люди в колхозах, преимущественно женщины, теперь делали работу и за себя, и за лошадей. «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик» — всё так и было. Когда фашисты ушли из Ельца, стало чуть легче, потому что прекратили направлять на расчистку военных дорог от снега.

Новая беда

А на долю Прасковьи выпало новое испытание. В конце 1941-го неожиданно и очень сильно заболел муж Дмитрий. Сказалась сильная простуда, перенесённая на ногах осенью, когда всем колхозом спасали зерно от ливня и урагана, снёсшего крыши с амбаров. Дмитрий прожил лишь одну зиму…

После смерти супруга Прасковья больше не выходила замуж. Всё время носила тёмное, как тогда говорили, скорбное платье. Какое-то время она ещё жила в семье Дмитрия, но вскоре поняла, что в ней чужая. К тому же сестра мужа, Анна, которой помогала Прасковья, стала её упрекать:

— Своего ребёнка не уберегла, а наших пытаешься воспитывать.

Это был ещё один удар.

Талантливый человек добр. Он непримирим к чужой неблагодарности, но добр бесконечно, до наивности, до злоупотребления его добротой…

Прасковье пришлось вернуться в родительский дом. Но перед уходом она из своего нарядного девичьего пальто сшила старшей дочери мужа, Маше, обнову. И для младшей, Таисии, из жакета сшила пальтишко: девочка готовилась пойти в школу. Подарила приёмным дочкам на прощанье и свои нарядные платки.

— Мне теперь ни к чему все красивые вещи, пусть девчонки порадуются, — думала Прасковья, уходя в родительский дом с тяжёлым сердцем.

Родителей Прасковьи к тому времени уже не было в живых. Её старший брат погиб в 1942-м под Смоленском. Отец умер от сильнейшей простуды в военном госпитале Ельца.

От сердечного приступа скончалась и мама Прасковьи, не выдержав потерь.

В доме Горбуновых жили две сестры Прасковьи, близнецы. Так вместе они прожили в военные годы, вели нехитрое хозяйство. Прасковья Андреевна продолжала работать в колхозе.

Уже после Победы обе младшие сестрёнки вышли замуж, и всем Прасковья собрала приданое, сыграла свадьбы. Её доброту сёстры всегда помнили.

Скопив немного денег, Прасковья купила себе маленький домик, недалеко от того места, где они жили с мужем. И туда уже повзрослевшие приёмные дочери приходили к ней.

Послевоенные годы были самые голодные. И женщина помогала девочкам. В семье Дмитрия продолжали ревновать их к приёмной матери:

— Она вам не мать. Не ходите к ней!

Но девочки ничего не желали слушать. Так было до тех пор, пока они сами не обзавелись семьями. Младшая дочка Дмитрия уехала в Ростовскую область, и письма оттуда писала только приёмной маме Паше.

У воров совести нет

На этом не закончились жизненные испытания Прасковьи Андреевны. Когда-то она вырастила поросенка и, продав мясо, собиралась отдать долг знакомой, у которой одалживала деньги на ремонт кровли. И тут к ней ночью через хлипкую крышу, отогнув большой лист железа, проникли воры — соседские мужики. Один спустился прямо в сени, другой ждал «улов» наверху. Дверь из сеней в дом воры подпёрли лопатой, чтобы Прасковья вдруг не вышла.

От поросёнка к приходу воров у неё оставались лишь кусок сала, свиная голова и рёбра — остальное она успела продать днём. Воры забрали всё, оставив вдову без пропитания.

Хлопоты с продажей, отдачей долга дали возможность хозяйке покрепче уснуть, и это спасло, возможно, её жизнь. Утром рано она решила выйти из дома, но не смогла открыть входную дверь. И тогда только поняла, что случилось, поблагодарила Бога, что дал ей крепкий сон. Женщина стала кричать в окно, чтобы услышали соседи. Мужчина из ближайшего дома пришёл на голос, открыл дверь, и вместе они обнаружили пропажу.

А в селе слышали, что воры всю ночь что-то жарили, варили, пили самогон и радовались, как ловко они «обстряпали» вдову. Прасковье соседи предлагали помощь, чтобы наказать негодяев. Она отказалась. «Не мсти и не имей злобу». Цитировать легко, а попробуй исполнить. У Прасковьи хватило на это сил души. А через некоторое время одного из воров нашли мёртвым в лесополосе. Так он был наказан судьбой за уже не первое своё лихоимство.

Прасковья умерла от накопившихся за всю жизнь болезней.

Смотришь на её жизнь и думаешь, сколько этому сердцу пришлось пережить, вытерпеть и переработать не только женской, но и мужской работы. Вынести смерть и предательство близких людей. Но это не очерствило её, скромную труженицу тыла и просто хорошего человека, одну из тех, которых называют солью земли. Такими людьми и крепла Победа, более того — до сих пор ими земля наша жива. Они и тогда, и сейчас в воспоминаниях близких, доказывают даже всему человечеству, что пора становиться другими. Жить по-другому.

Текст: Светлана Чеботарёва

Фото из архива семьи Горбуновых