В своих мемуарах бывший начальник управления промышленности Анатолий Гольцов рассказал о Липецком тракторном заводе.

Президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов презентовал свои мемуары «Политики дела. Липецкая тема» 12+. Книгу можно условно разделить на две части. Одна рассказывает о том, как в области разрушались промышленные предприятия, построенные до 1990- х, вторая — о том, как создавались новые. Мы поговорили с Анатолием Васильевичем, как и почему погиб ЛТЗ. С тракторным заводом его связывают 20 лет жизни. В 1978- м Гольцов начал там как инженер- технолог и дошёл до должности председателя совета директоров.

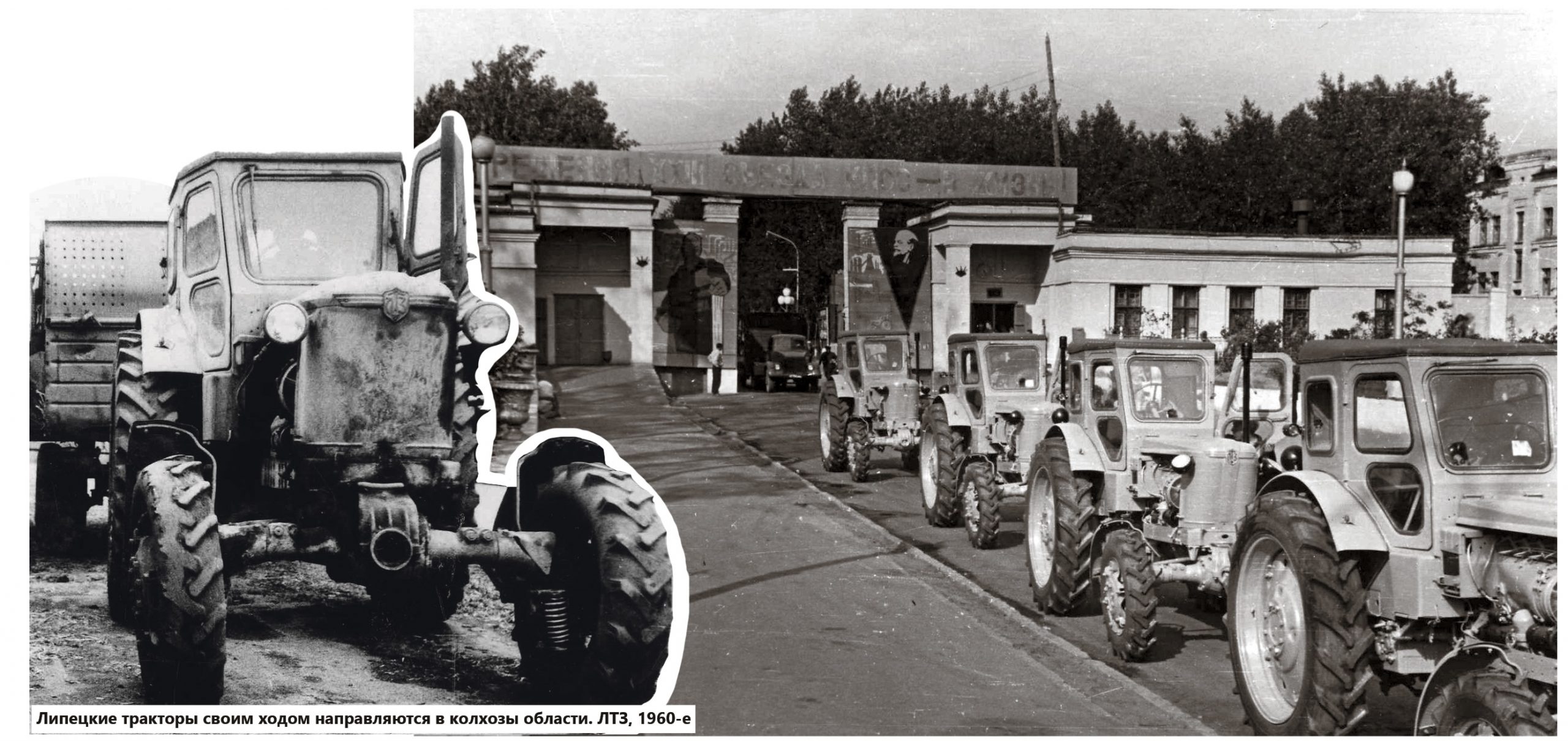

— Пишут, что в союзном рейтинге значимости ЛТЗ до 1990- х стоял выше НЛМК и обеспечивал пропашными тракторами примерно 300 тысяч колхозов и совхозов страны.

— Да, это так. До начала 1990- х на ЛТЗ строили до 48 тысяч пропашных тракторов в год. Это очень много. В книге я говорю, что такие именитые зарубежные компании, как Case Corporation и Ford, в год выпускали по 12–15 тысяч тракторов.

— Крах ЛТЗ часто объясняют тем, что он не выдержал конкуренции с зарубежными тракторостроителями, которые в 1990- е начали прорываться на российский рынок.

— Это не совсем так. Наши тракторы никогда и ни в чём не уступали зарубежным. До реформы 1990- х Липецкий тракторный завод, в отличие от минского, в большей степени ориентировался на продажи своих тракторов не на внутреннем, а на внешнем рынке. Нашими традиционными покупателями были не только и даже не столько страны социалистического лагеря. На первом месте по объёмам закупок стояли США, страны Латинской Америки и Западной Европы, и мы успешно конкурировали с зарубежными тракторостроителями на их территории. Многим, может быть, покажется даже удивительным, но до 1990- х за рубежом российские тракторы сопоставимого класса покупали охотнее, чем, например, тракторы американской компании John Deere, которые у нас до 2014 года расхваливали как чудо техники.

— Что же произошло, почему зарубежные компании вдруг взяли верх над ЛТЗ?

— К 1993 году из- за плохо продуманных экономических реформ у завода нарушились экономические связи с предприятиями — поставщиками комплектующих. Особенно сильно завод страдал из- за отсутствия поставок двигателей с Владимирского моторно- тракторного завода. Это была одна из главных причин, почему ЛТЗ стремительно терял объёмы производства. Владимирские двигатели Д- 144, правда, быстро заменили рыбинскими Д- 36, которые выпускали для тракторов «Беларусь». Но Д- 36 плохо подходил нашим тракторам, и липецкие машины с этим двигателем с горем пополам покупали на внутреннем рынке и категорически отказывались покупать за рубежом. Другая беда была в том, что на заводе слишком поздно начали заниматься маркетингом — даже не пытались узнать, на что сегодня спрос. Например, в 1991–1992— м из- за того, что работали уже в рыночных условиях, а маркетингом не занимались, ЛТЗ упустил свой исторический шанс. Тогда на европейском рынке неожиданно появилась потребность в 10 тысячах низкоклиренсных тракторах в год (сельскохозяйственные тракторы для работы на склонах до 16 градусов. — Прим. ред.). Это был новый сектор мирового тракторного рынка. Это были гарантированные платежи, перевооружение и инвестиции. На тот момент липецкие тракторостроители могли запустить в серийное производство низкоклиренсные ЛТЗ- 55Н и ЛТЗ- 55АН и стать монополистами на европейском рынке. Но маркетингом, то есть изучением спроса никто не занимался, и этот шанс, можно сказать, проморгали и продолжали выпускать ЛТЗ- 55 с двигателем Д- 36, который, как я уже сказал, по большому счёту был никому не нужен.

— То есть те, кто стоял на заводе у руля, просто ещё не умели работать в условиях рынка?

— Тогда, если сгустить краски, даже рыночных терминов никто не знал. В книге я рассказываю про забавный случай. Он произошёл на совещании, где говорили о проблемах, которые появились у завода после того, как его оторвали от титьки Госплана и бросили в рынок. Я тогда только что закончил Академию народного хозяйства, и все считали, что вернулся оттуда с новыми веяниями. Директор завода Евгений Григорьевич Чернышевич поднимает меня и спрашивает: «Анатолий, ты вот у нас человек с новыми взглядами. Скажи, что ты обо всём этом думаешь?» Я встаю и говорю: «Я думаю, нам нужно в первую очередь серьёзно заниматься двумя вещами: маркетингом и диверсификацией» (стратегия распределения рисков путём вложения средств или ресурсов в различные, не связанные друг с другом активы, направления деятельности или сферы. — Прим. ред.). Вообще, народ на ЛТЗ работал продвинутый, но, когда я произнёс слово «диверсификация», все замерли, а куратор, который опекал завод по линии управления КГБ, как- то опасно насторожился. В их головах, как я понял, слово «диверсификация» вызвало ассоциации с «диверсией» и «диверсантами». Сегодня в это трудно поверить, но тогда мне пришлось, как на экзамене, рассказывать, что такое диверсификация. Я объяснил, все повеселели, а Чернышевич говорит: «Ты, Анатолий, так больше не шути, а то народ тут уже чёрт- те что подумал».

— Чернышевич ушёл из- за первых неудач, которые начали преследовать ЛТЗ?

— Не только. Примерно 30% акций завода принадлежали тогда областной администрации, и администрация хотела влиять на то, что происходит на заводе. Как акционер она, конечно, имела на это право, но при всём том, что на Соборной работало много умных, талантливых людей, никто из них лучше Чернышевича не знал, как из горы железа сделать трактор. Поэтому Евгений Григорьевич, мягко говоря, игнорировал всё, что советовали чиновники. После того как он ушёл, его место занял Павел Николаевич Рублёв. Он по образованию был технарём, но, дослужившись до должности начальника отдела, перешёл на партийную работу, а через 10 лет снова вернулся на завод в качестве замдиректора. Это было за год или два до того, как Чернышевич подал в отставку. Я думаю, что Чернышевича попросили взять к себе в заместители Рублёва чиновники с Соборной горы, которым нужен был на ЛТЗ управляемый руководитель, а Рублёв, как бывший партиец, идеально подходил на эту роль.

— Но, наверное, это сделали из благих намерений?

— Я этого не отрицаю. Губернатор Михаил Тихонович Наролин не был разрушителем. Он называл себя консерватором и говорил, что лучше быть консерватором, чем разрушителем. Именно поэтому у него всегда были натянутые отношения с Борисом Николаевичем Ельциным. В своих предвыборных речах в 1993 году он называл его разрушителем. Однако его командные методы управления экономикой уже не давали тех результатов, на которые он рассчитывал. Итог правления Рублёва был печальным. К концу 1996 года завод давал всего 6% продукции от того, что производил в 1990 году, был должен банкам теми деньгами 500 млрд рублей без перспективы их вернуть, а рабочим, которые по полгода не получали зарплату, администрация завода задолжала 33 млрд рублей.

— Широков, которого назначили директором после Рублёва, тоже не смог спасти ЛТЗ?

— Виктор Николаевич Широков не был директором. После Рублёва на ЛТЗ ввели внешнее управление, и он был внешним управляющим. Плохо то, что Широков по образованию и опыту работы был энергетиком. В мае 1997- го он говорил, что в портфеле компании лежат договоры на реализацию чуть ли не 3 000 тракторов на российском рынке и на рынках бывших союзных республик. Ещё больше — 3 250 машин — по уже якобы подписанным контрактам должны были уйти в Польшу, Венгрию, Германию и США. Получалось, что к концу года завод должен был выдать на- гора 6 150 тракторов, но, когда в конце года посчитали, оказалось, что новые управленцы смогли построить только 1 285 машин. Естественно, долгов стало ещё больше, а рабочим не с чего было платить зарплату. В январе на заводе вспыхнула забастовка, Широков подал в отставку, а его место занял Валерий Владимирович Кучин.

— Которого рабочие брали в заложники?

— Да. Женщины брали его в заложники. Ворвались к нему в кабинет и заявили, что будут удерживать его до тех пор, пока им не выплатят долги по зарплате. Дело приняло такой серьёзный оборот, что на завод приехал заместитель начальника УВД Александр Константинович Тесленко с ОМОНом. Потом по городу ходили слухи, что омоновцы применили силу, но я был свидетелем всех этих событий и знаю, что ничего подобного не происходило. Тесленко был человеком благоразумным, волевым, и, насколько я его знаю, ему даже в голову не могло бы прийти применить насилие над беззащитными людьми. Омоновцы просто вошли в кабинет, взяли Кучина под руки, вывели на улицу, и тот уехал домой.

— А за захват заложника никого не судили? Это ведь очень серьёзное преступление.

— Да, за захват заложников можно получить от 6 до 15 лет тюрьмы. Но никого не судили, уголовных дел не было. Тесленко позже мне говорил, что он и все в УВД прекрасно понимали, что женщины, захватившие в заложники Кучина, были просто доведены до отчаяния. Я знал Анатолия Шмелёва, который работал на заводе кузнецом. Так вот он рассказывал: «Зарплата мизерная, да и ту месяцами не дают. Живём с семьёй в молодожёнке. Я, жена и двое ребятишек. Вечером хоть домой не приходи. У жены и детей первый вопрос: занял у кого-нибудь денег или нет? Не получил, а занял! А я всем должен, в долг уже никто не даёт. Мечтал ребятишкам высшее образование дать, а теперь думаю, не получится — у меня, у здорового мужика, денег нет». Вот в каком отчаянном положении находились рабочие завода. Все.

— А кто поставил на заводе точку или, лучше сказать, крест?

— Это была «Универсальная инвестиционная компания» Михаила Григорьевича Болотина (бывший основатель и владелец концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) был арестован в 2021- м ФСБ за растрату бюджетных средств. Сотрудничал со следствием. Свою вину признал. Приговорён к двум годам и штрафу. Наказание отбыл полностью. Чем занимается сейчас, неизвестно. — Прим. ред.). Коротко об «УНИК». Компания консолидировала активы машиностроительных предприятий. Вообще, вся эта история очень сильно напоминала скупку мёртвых душ гоголевским Чичиковым. Но встретили эту компанию с восторгом. В СМИ расценивали переход активов тракторного завода, который в то время назывался ЛТСЗ (Липецкий тракторостроительный завод), к компании «УНИК» как событие «если не эпохальное, то весьма значимое не только для самого предприятия и его работников, но и для всей области». В администрации области, когда комментировали это событие, говорили, что на завод пришли «люди знающие, серьёзные и ответственные» и что у них «слова не расходятся с делами». Я, откровенно говоря, относился к новому проекту стабилизации работы тракторного завода без особого доверия. Первое, что меня насторожило, — новая команда управленцев ЛТСЗ начала увольнять опытных специалистов. Тут не захочешь — задумаешься: а собираются ли они вообще налаживать производство? Потом я узнаю, что руководство компании «УНИК» вывозит с завода оборудование. Причём они не перемещали его с одного своего предприятия на другое, они резали его на металлолом и сдавали в чермет.

— Вы тогда уже работали начальником управления промышленности. Вы как- то препятствовали разрушению завода?

— Препятствовали. Писали письма наверх — другого способа не было, потому что тракторный завод стал их собственностью. В 2009 году меня пригласили на совещание к директору департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга Алексею Львовичу Рахманову. То, что совещание будет проводить Рахманов, вселяло в меня надежду, что нам удастся спасти ЛТЗ.

Незадолго до этого я описал ему ситуацию на нашем заводе, и мне показалось, что мои слова произвели на него впечатление. На совещании представители «УНИК» постоянно меня перебивали. Я тогда обратился к Рахманову. Говорю: «С ними, как видите, Алексей Львович, нельзя ни о чём договориться. Поэтому я в очередной раз обращаюсь к вам и прошу: спасите завод!» Он спрашивает у меня: «У вас всё?» Я говорю: «Всё». «Тогда садитесь и послушайте, что скажу я, — говорит он. — Что бы вы, Анатолий Васильевич, ни говорили о бедственном положении Липецкого тракторного завода, я вам скажу правду: рынок тракторной техники России не нуждается в продукции ЛТЗ. На неё нет спроса. Поэтому, я думаю, если собственники завода остановили производство, то им видней, что делать. Я думаю, будет правильно, если мы на этом совещании не станем рассматривать вопрос о сохранении производства тракторов в Липецке».

К этому я могу добавить, что 29 декабря 2009 года Арбитражный суд Липецкой области принял решение о ликвидации Липецкого тракторного завода. На следующий год, в феврале, предприятие переименовали в «Липецкое торгово- промышленное объединение», и оно в тот же день, выражаясь языком документов, приступило к оказанию услуг по сдаче в аренду собственного нежилого недвижимого имущества. Вот так умирал флагман советской промышленности.

Текст: Виктор Унрау

Фото: Липецкая ТПП и ОКУ «ГАЛО»