Липецкий драматический театр творил искусство в военные сороковые.

Искусство не кончается, когда начинается война. И муза Мельпомена в Липецке не молчала, когда говорили пушки. Липецкий драмтеатр не просто переживал прифронтовое житьё-бытьё — он жил спектаклями, несмотря на то что 85 актёров ушли на фронт. Оставшаяся труппа безмерно уставала, но служила людям, которым театр в ту трагическую пору был нужен как никогда.

Завтра была война

День 22 июня 1941 года настиг по-разному живших тогда людей. В Липецком гортеатре вечером 21 июня артисты сыграли премьерный спектакль по пьесе Александра Афиногенова «Машенька» 12+. А 22 июня они по театральной традиции собрались на обсуждение премьеры комедии. Все были в приподнятом настроении, поскольку спектакль тепло приняли зрители. И в эту рабочую и воодушевлённую атмосферу ворвалось слово «война». Его произнёс работник театра, вбежавший в помещение.

Автора «Машеньки», драматурга Александра Афиногенова, назначали заведовать литературной частью Советского информбюро, которое распространяло военную информацию в газетах и по радио. Он заменил в должности Александра Фадеева, потерявшегося перед лицом войны: автор «Молодой гвардии» 16+ вернулся из командировки с фронта и запил.

Хотя пьеса «Машенька» не о войне, но война — а в это время Германия уже бомбила английские города — ощущение войны постоянно врываются в мирную московскую жизнь. Можно сказать, что Афиногенов, автор духоподъёмных произведений, в Липецком гортеатре провиденциальным образом озвучил уже стоящую на пороге СССР войну. Сам писатель погиб от осколка немецкой бомбы. Афиногенова эвакуировали, но он вернулся в Москву на заседание Совинформбюро. 29 октября 1941 года зашёл в ЦК партии оформить документы в тот момент, когда в здание упала немецкая бомба.

Особая задача театра

В первый день войны начальник Липецкого гарнизона полковник Вершинин вводит военное положение. Это означало запрет передвижения по городу без особых пропусков после 22 часов. Налагалось вето на освещение витрин, магазинов, садов, парков, стадионов, шоссе, дорог и прочих мест скопления транспорта и людей с 22:00 до 4:00. Согласно приказу по Липецкому гарнизону от 22 июня 1941 года, вводился «затемнённый (синий) цвет во всех служебных помещениях, в коих по роду службы должны проводиться работы в тёмное время суток». Имеющийся городской транспорт тоже обязан был ездить с затемнёнными фарами. Запрещался въезд в Липецк и выезд без визы коменданта города. С 5 июля из-за возможности немецких авианалётов было введено ещё и угрожающее положение.

Город оказался вплотную к фронту. Ближайшая точка продвижения немцев, где находился восточный выступ линии их группы армий «Центр», — село Казинка всего в 12 км от Липецка. Рядом — оккупированный в декабре 1941 года Елец, западнее — Тербунский рубеж. Жители Воловского, Становлянского, Измалковского, Долгоруковского и половины Хлевенского районов вынесли на себе тяжесть участи жителей занятой немцами земли, которая взметалась вихрем от взрывов, горела, пропитывалась их кровью.

Через Липецк постоянно шли части Красной армии. Понимая, насколько важно наращивать не только военную мощь, но и укреплять душевные ресурсы бойцов, 23 июня 1941 года пленум ЦК профсоюза работников искусств сформулировал особую задачу театра — обслуживание действующей армии и Военно-морского флота, которое заключалось в создании фронтовых театров и театральных филиалов в медицинских стационарах.

Солдаты искусства

Это был их фронт. Люди всегда остаются людьми: мечтают о радости, тянутся к свету. Иначе невозможно отстаивать даже свою жизнь. С твёрдой верой, что тьма не победит свет, Липецкий городской театр стал служить людям военного времени.

В первый военный сезон он отыграл 497 спектаклей и концертов, причём половину бесплатно. А в 1942 году театр отправился в действующую армию. Там артисты дали 859 концертов и показали 134 спектакля. Бывало, что актёры летали «на гастроли» на дирижабле, в котором имелся выступ для пулемёта. Но их ждали люди, и всегда — на выезде и «дома» — были аншлаги. А помещение театра отапливалось печкой. За дровами ездили сами артисты на старенькой лошадке Тузике.

Заведующий отделом региональной культуры Липецкого областного краеведческого музея Алексей Валентинович Овчинников рассказывает, что главными посетителями театра, который в те годы располагался на территории нынешнего Нижнего парка, были военные:

— Иногда приходили с оружием, и, бывало, ещё шёл спектакль, а в зале раздавалась тихая команда: «На выход!». Но никто из актёров не обижался: все знали, зрители уходят на фронт, в бой.

Актриса Липецкого театра Нина Петровна Иванова, наоборот, чувствовала неловкость и даже вину перед людьми, которые сейчас отправляются смотреть смерти в глаза, а они, артисты, рассказывают им о дворянской беззаботной жизни в своих классических спектаклях. На самом деле эти спектакли не давали сойти с ума от всего пережитого на войне тем, кто сидел в зале.

Помимо классических постановок по Островскому, Горькому, Шиллеру, Гольдони, Бальзаку большой успех у зрителей имела пьеса Афиногенова «Накануне» 12+ (постановка 1941 года), спектакли по Симонову «Русские люди» 16+ и «Парень из нашего города» 16+, по Леонову «Нашествие» 6+ (1942 год). А в 1943-м театр порадовал публику спектаклями по пьесам Арбузова «Бессмертный» 18+ и Сельвинского «Брусилов» 12+.

Пресс-секретарь Липецкого краеведческого музея Любовь Колесникова, занимавшаяся историей Липецкого драматического театра, вспоминает о найденных ею переписках и воспоминаниях актёров: «Они писали, что, обсуждая драму немецкого писателя Фридриха Шиллера „Коварство и любовь“ 16+, никто не имел ненависти к немцам. Актёров волновали мировоззренческие коллизии, заложенные в сюжет».

«И не поверится самим…»

— Не было и борьбы за роли, обид и закулисных интриг, которыми часто грешит театральная среда, — говорит об обстановке внутри театра во время войны Любовь Колесникова. — Война сплотила актёров. А ведь они были ещё и ополченцами-добровольцами: утром — дежурства и учения, днём — репетиции, вечером — спектакли и постоянные выезды в воинские части.

В критические моменты люди выражают себя предельно. Военное время страшное, трудное, но и святое. Актёрское братство было не на словах, оно выражалось во взаимопомощи.

— Актриса Нина Иванова пекла пирожки и приносила к общему столу в театр, — приводит воспоминания труппы Любовь Колесникова. — Они остались в памяти лётчика-аса Сергея Литаврина, начавшего свой профессиональный путь актёром Липецкого гортеатра. Чтобы как-то прокормиться, актёрам разрешили иметь огородики в Нижнем парке, возле театра. Весной разбивали грядки, землю пахали на том же Тузике, на котором выезжали по дрова и на спектакли.

Но где актёрская стезя, а где агрономия! Хорошо, что в то время в театре работал Дмитрий Корсаков, у которого родители были деревенские. Он и научил актёров сажать второй хлеб — картофель. Не обошлось без курьёзов. Одна из актрис подумала, что так же, как картофель, можно сажать и морковь, порезав кубиками. Её поступок развеселил всех.

Маршал и театр

Сергей Литаврин пришёл в театр благодаря лётчику Герою Советского Союза Михаилу Водопьянову, который в липецкой школе № 5 рассказал ученикам о своей любви к небу и театру, влюбив их и в небо, и в театр. Среди мальчишек был тогда и Серёжа Литаврин. Актёрские подмостки оказали влияние на лётный почерк Литаврина: в воздушных боях он вёл самолёт артистически красиво. Да и улыбка у него была актёрская.

И ещё один знаменитый Герой Советского Союза стал завсегдатаем липецких театральных сезонов. Командующий 1-м гвардейским танковым корпусом генерал, будущий маршал бронетанковых войск Михаил Катуков и его танкисты были желанными гостями в Липецком театре.

Но один спектакль Михаилу Ефимовичу нравился особенно. Шиллеровскую трагедию «Коварство и любовь» он смотрел многократно, потому что роль Луизы исполняла молодая Нина Иванова. Катуков испытывал к ней романтические чувства, разыскивал её в грим-уборных после спектакля, чтобы вручить подарок. Актриса подарок приняла, но любовь так и осталась грёзой военного, потому что Нина Иванова была замужем, с маленьким ребёнком на руках.

«Через года, через века, — помните»

Липецкий театр выдержал испытание войной. Сохранил верность искусству и зрителю. Низкий поклон ему за это.

Тем актёрам, которые хотели стоять на сцене, а умерли в шинелях и гимнастёрках, нужны наши мысли и действия, потому что они не просто особые символы Победы, а нечто большее. Они и наша память, сегодняшняя и ежедневная, когда фашизм вновь стучится в окно.

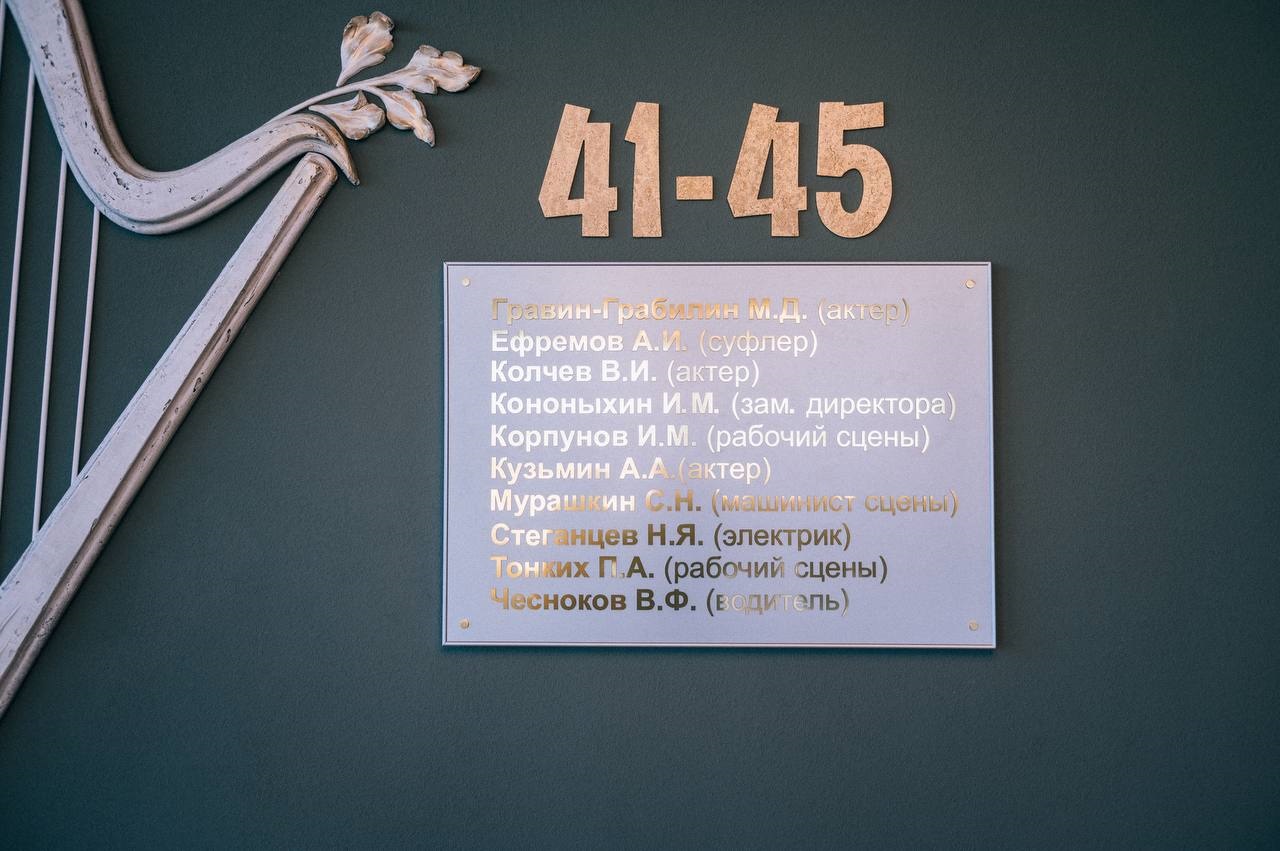

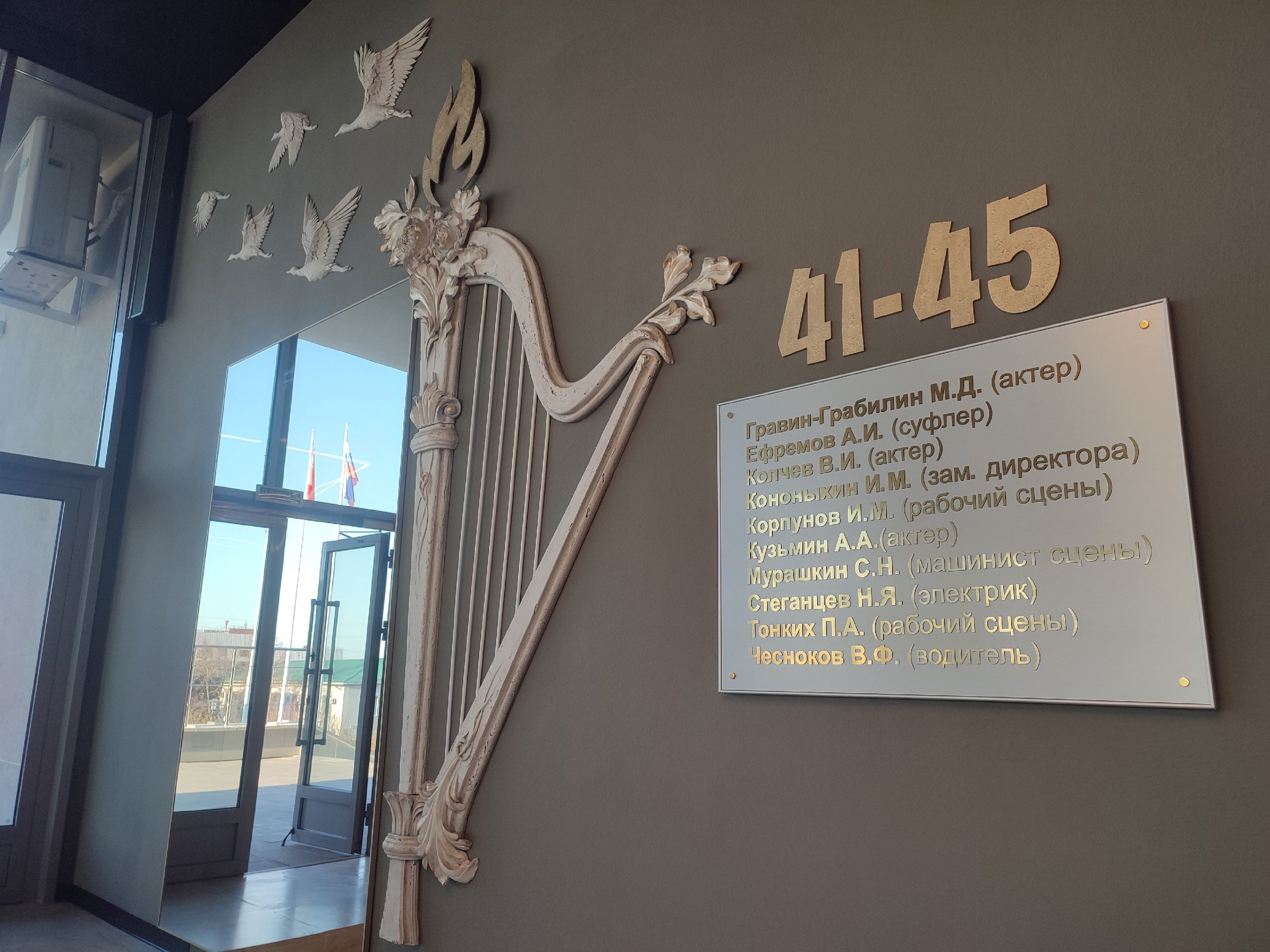

16 апреля в Липецком государственном академическом театре драмы имени Льва Толстого на втором этаже появилась памятная доска с выбитыми золотом десяти именами не вернувшихся с войны: Гравин-Грабилин М.Д. (актёр), Ефремов А.И. (суфлёр), Колчев В.И. (актёр), Кононыхин И.М. (замдиректора), Корпунов И.М. (рабочий сцены), Кузьмин А.А. (актёр), Мурашкин С.Н. (машинист сцены), Стеганцев Н.Я. (электрик), Тонких П.А. (рабочий сцены), Чесноков В.Ф. (водитель). И рядом барельеф с улетающими белыми журавлями. Эти люди не имеют официального звания Героя, но все они для нас Герои. Они отдали жизнь за общее дело Победы. Низкий им поклон и светлая, вечная память.

Автор благодарит сотрудников Липецкого областного краеведческого музея Алексея Овчинникова и Любовь Колесникову за предоставленные материалы

Текст: Светлана Чеботарёва

Фото из архивов Липецкого областного краеведческого музея, Липецкого государственного академического театра драмы имени Льва Толстого