В Липецком краеведческом музее открылся выставочный проект о партизанах Белгородчины.

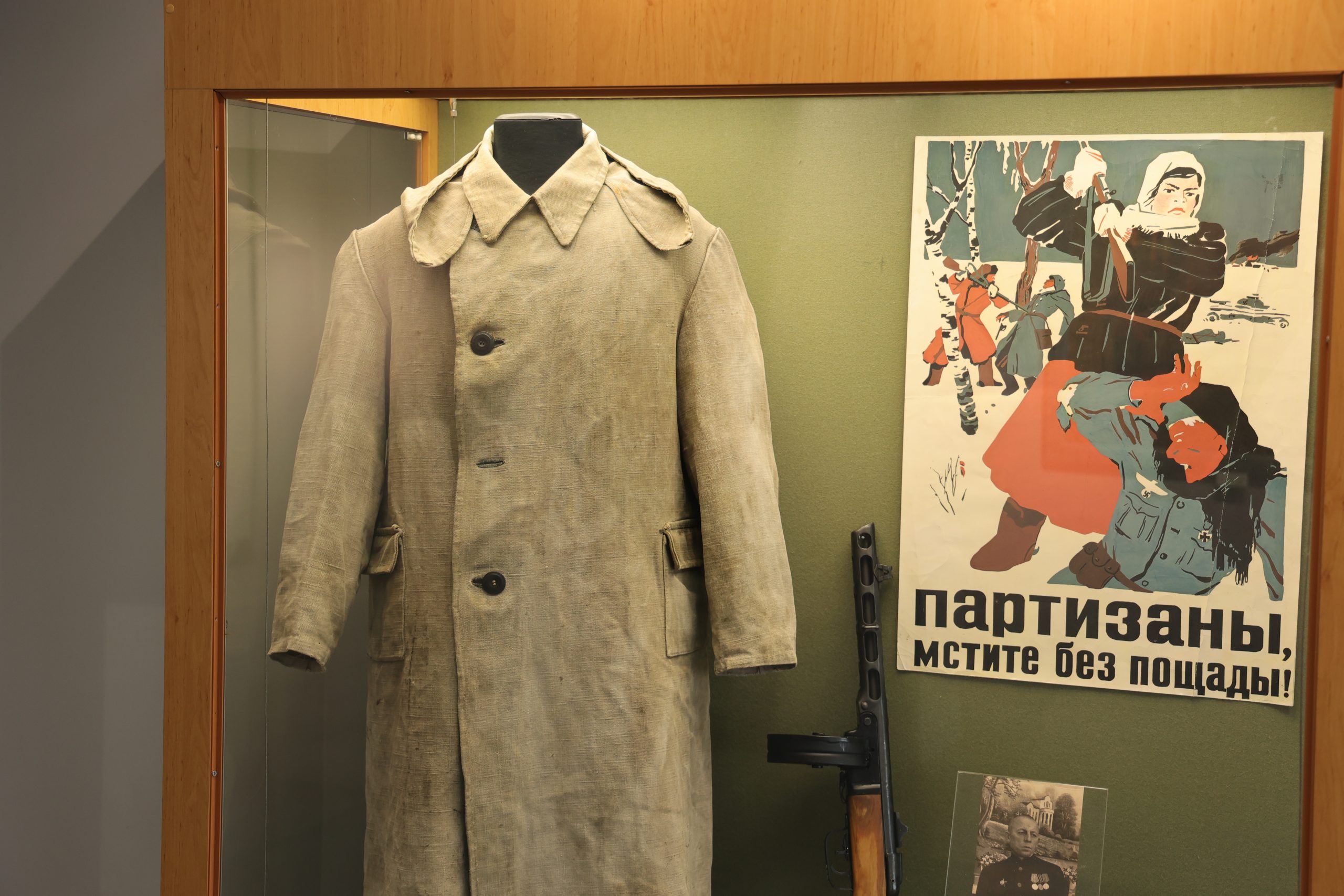

О событиях обжигающих, будоражащих говорят сотрудники Белгородского государственного историко-краеведческого музея привезённой выставкой «По законам мужества» 6+. 80 с небольшим лет назад на Белгородчине, которая оккупировалась дважды за Великую Отечественную войну, создавались партизанские подразделения, чтобы противостоять фашистской коричневой чуме. В арсенале у партизан была сила духа — та самая большая загадка русского человека, которую не одолел никто за всю историю.

Песни шёпотом

Когда я слышала слова «песни партизан, алая заря…», всегда думала: какие песни могли петь в лесах партизаны? Песни если и были, то самые обыкновенные, а вообще партизанам и подпольщикам было не до песен, привлекающих внимание противника.

Цену этой тишине понял композитор Дмитрий Кабалевский и поэт, военный корреспондент Евгений Долматовский, которые в феврале 1942 года находились в одном из партизанских отрядов Белгородчины — Микояновском (по названию района). Они слушали, видели партизан и сложили песню, которая стала известна как «Песня шёпотом».

В ней есть слова о девушке-партизанке Оле, каких в пору оккупации Белгорода и других городов нашей страны было много. Им часто было едва за двадцать или даже меньше, когда в привычный и предсказуемый советской действительностью жизненный строй ворвалась война и стала судьбой. Трагической и неизбежной. Да и избегать её в большинстве своём для этих людей было невозможным.

3 июля 1941 года Верховный главнокомандующий Сталин выступил со своим знаменитым обращением к советскому народу: «В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды… для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу…»

В Белгородской области, не отличающейся особой лесистостью, оттого и более сложной для партизанской борьбы, создали 15 партизанских отрядов. Они находились в оперативном подчинении 21-й армии Юго-Западного фронта, части которой занимали участок белгородской земли. Отряды партизан Белгородчины включали от 20 до 50 человек. Каждый действовал как в прифронтовой зоне, так и в глубоком тылу противника. Партизаны помогали нашим войскам: участвовали в совместных рейдах в тыл врага, уничтожали непосредственно живую силу, а также немецкую технику и склады, предателей-полицаев, совершали диверсии на дорогах, подрывали мосты, вели разведку и пропагандистскую работу среди населения оккупированных сёл.

— Белгородский партизанский отряд распространил около 40 000 листовок, которые выпускались в типографиях армейских газет. И они поднимали дух нашего народа, вселяли веру в победу Красной армии и вызывали ненависть к фашизму, — проводит экскурсию замдиректора по научной работе Белгородского государственного историко-краеведческого музея Тамара Васильева. — В ответ немцы стали выпускать газету «Белгородская правда», но вскоре отказались от названия, переименовав её в «Восход», где публиковались статьи, заигрывающие с советским сознанием, под заголовками «Гитлер — сын рабочего», репортажи «Из главной квартиры фюрера», подавались вести якобы о развале угольной промышленности СССР.

Из воспоминаний Евгения Долматовского:

«Кабалевский уже тогда был неугомонным организатором музыкальной жизни и сразу стал искать будущих исполнителей ещё не сочинённых нами произведений. Один из партизанских начальников всерьёз растревожился в связи с бурной деятельностью композитора в красноармейской шинели. Он вызвал меня на конфиденциальный разговор и предупредил, что громкого пения не допустит, потому что фашисты вокруг и отряд может, если не погибнуть, то серьёзно пострадать, когда хлопцы грянут, а в том, что они грянут — была б только песня, — можно не сомневаться.

Мне оставалось заверить партизанского вожака, что песня будет не для громкого исполнения. Тогда же родилось название будущего сочинения — „Песня шёпотом“.

Песню мы сочиняли в обстановке, не слишком подходящей для таинства творчества: тут же в хате сидели несколько партизан, один из них с гармонью. Они сидели, дымили махоркой и ждали от нас вдохновения.

Я написал в полевой книжке первую строфу, передал её Кабалевскому, он стал, напевая про себя, набрасывать ноты на клочке бумаги. Гармонист, внимательно следивший за нашей работой, заглянул композитору через плечо, попробовал исполнить мелодию. По правде говоря, это помогло мне сочинять дальше. Через несколько часов текст был готов, а музыку партизаны уже запомнили. И действительно шёпотом, согласно с названием и указаниями командиров, спели наше сочинение:

Окружили синие туманы

Наш лесок, походное жильё.

Запоёмте песню, партизаны,

Чтоб друзья услышали её.

Пусть на небе звёзды светят ярко,

Я гадать не стану о судьбе.

Что грустишь ты, Оля-партизанка,

Или Киев вспомнился тебе?

Не грусти, туда вернёмся скоро,

Отогреем сердце у Днепра,

Отомстим врагу за кровь и горе,

И настанет славная пора.

Ведь недаром „Мстителем“ зовётся

Наш отряд, пристанище моё.

Эта песня шёпотом поётся,

Чтоб враги не слышали её».

Чёрная свастика в Белом городе

В октябре 1941 года Белгородчина подверглась оккупации частично, а в июле 1942 года — полностью. С осени 1941 года уже начали боевую деятельность партизанские отряды: Грайворонский, Белгородский, Шебекинский, Титовский, Микояновский, Саженский, Валуйский, Старооскольский, Ладомировский…

То, что делали фашисты на нашей земле, регламентировано памяткой: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым спасёшь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек».

Партизанская присяга также была. Белгородское подполье и партизанские отряды давали клятву: «Я клянусь беспощадно уничтожать немецких оккупантов. Если я нарушу воинскую присягу, меня покарает рука советского правосудия, моя семья несёт равную ответственность. Кровь за кровь, смерть за смерть, за поругательство над мирным населением».

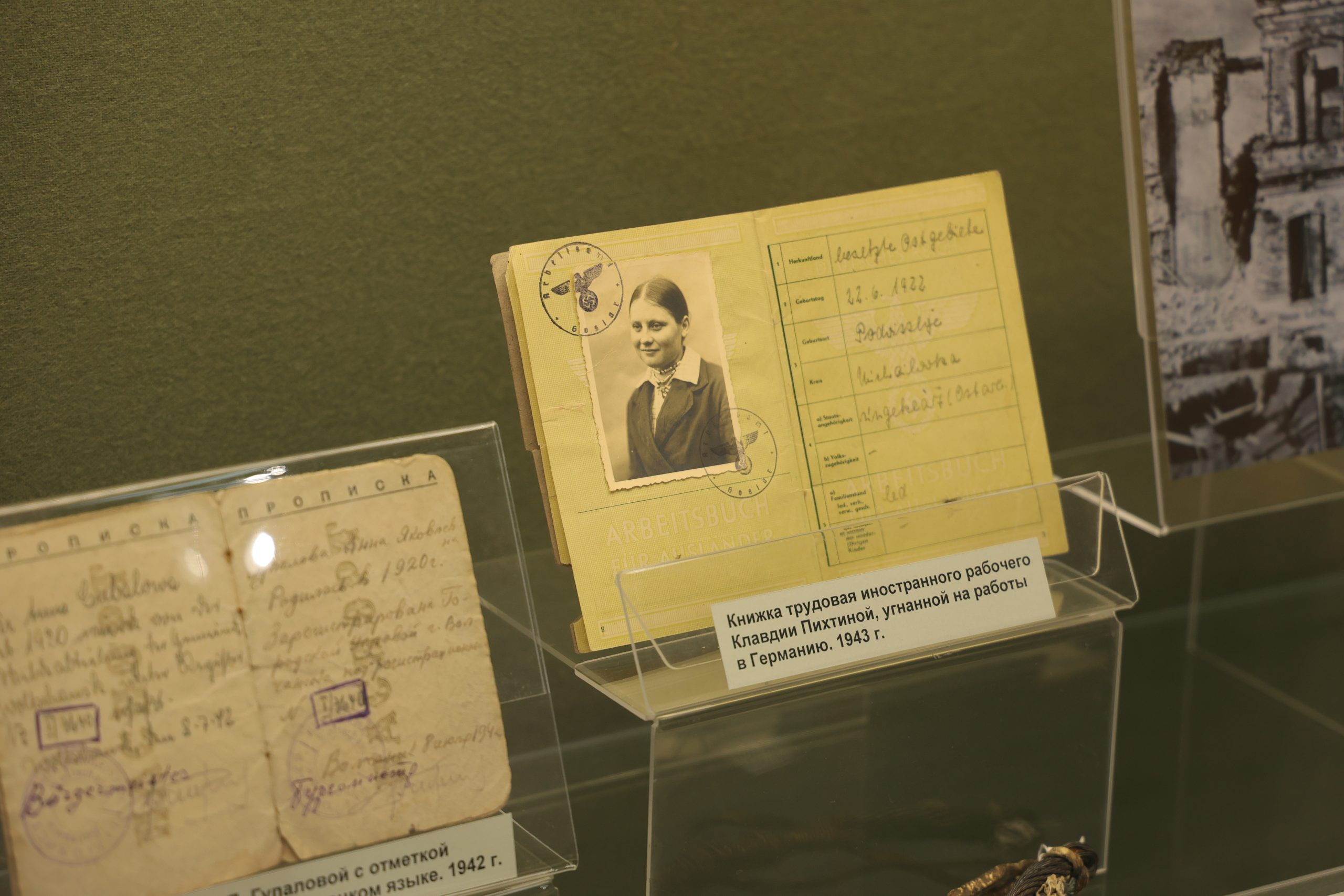

На выставке представлены картины участников Великой Отечественной войны, на которых запечатлены трагические события оккупированной белгородской земли. 5 февраля 1942 года около 1 700 жителей Белгорода, среди которых были военнопленные, старики, женщины и дети, были раздеты на 35-градусном морозе и группами по 50–60 человек заталкивались прикладами и натравливаемые собаками загонялись фашистами в сарай камышитового завода. Там по безоружным, беспомощным людям немцы открыли автоматную очередь. Стоял страшный крик в замкнутом помещении. Женщины укрывали собой детей, надеясь, что из этого ада хотя бы кому-то удастся спастись. За время оккупации на Белгородчине немцы убили около 5 000 человек.

Рядом с картинами фашистская плётка со свинцовым наконечником — орудие расправы над безоружными людьми.

В подвале белгородской аптеки № 8 была гестаповская тюрьма. Туда фашисты бросали в основном партизан и подпольщиков, и тех и других называя бандитами. Там закончила свою жизнь подпольщица Елена Виноградская. Когда началась оккупация, она не успела эвакуироваться, только отправила двоих младших детей в деревню, к сестре. Старшая дочка осталась с матерью в осаждённом городе, где не разрешалось населению даже передвигаться. Елена Виноградская была секретарём партийной организации медицинской школы. Держала связь с Белгородским партизанским отрядом, передавала раненым бойцам и партизанам медикаменты, а также под видом торговки на базаре распространяла листовки. В декабре 1941 года Елена Виноградская была схвачена и брошена в эту тюрьму. Когда немцы разрешили ей встретиться с дочерью и свекровью, то те её не узнали. Синее, избитое лицо, запёкшаяся кровь, разорванная одежда — такой её вывели на Базарную площадь Белгорода, где стояла виселица. Это была обязательная акция устрашения: вешать партизан на площади, дабы показать, что так будет с каждым, кто посмеет противостоять фашистскому порядку. Partisan — писали немцы на табличках, которые надевались на шею перед виселицей партизанам и подпольщикам.

Партизанским отрядам помогали и школьники. 10-14-летние мальчишки собирали разведданные для Красной армии. Пионеры сумели из тракторного магнето сделать устройство для дистанционного управления взрывом, которое с успехом использовали в своих смелых диверсионных операциях. Несколько ребят фашистам удалось схватить. Их повесили накануне 7 ноября напротив здания школы.

Цифра: 500 партизан и подпольщиков Белгородчины отдали свои жизни в борьбе за независимость Родины.

Спасти узников Эбензее

Фашисты зверели от действий невидимого сопротивления: изо всех лесов, пусть даже немногочисленных на Белгородчине, на них словно направлялись дула автоматов. Казалось, что городские руины стреляют, разнося в пыль подвижные составы, мосты, по которым передвигалась их военная техника. Белгородцы, даже попадая в плен, боролись до конца.

Фёдор Никитич Донцов, белгородский подпольщик, попавший в немецкий плен, вспоминал о событиях мая 1945 года. Его воспоминания можно услышать на выставке «вживую», пройдя по QR-коду. Понимая, что крах гитлеровской Германии близок, СС решили истребить всех узников концлагеря Эбензее, созданного в Австрии, где заключённые строили тоннели для хранения немецких боеприпасов. 16 000 человек должны были найти свою могилу в глухом тоннеле штольни.

«В центральной канцелярии лагеря работал писарем и одновременно состоял членом интернационального подполья югослав Мочанович, — через время с помощью новейших технологий доходит до нас голос Фёдора Донцова. — Через Мочановича содержание приказа Гиммлера об уничтожении всех узников стало известно подпольному комитету. Комитет принял решение сорвать коварный замысел врага. Его члены провели огромную работу среди узников за один день. Нужно было отмобилизовать все силы для сопротивления. В тревоге прошла ночь. На рассвете всех узников выгнали из бараков и построили на площади. Это было 30 апреля 1945 года. Комендант лагеря выступил с „гуманной“ речью: „Предвидится сильный артобстрел и бомбёжка с воздуха. Не желаю допустить жертв. Предлагаю спокойно зайти в тоннель и переждать обстрел лагеря“. Повисла гнетущая тишина. Узники поняли, куда клонит комендант. Вдруг прокричал голос Старостина на русском, испанском, итальянском, французском и немецком языках: „Умрём, но в штольню не пойдём!“ Гитлеровцы оторопели, потом забегали, ища смельчака, но перед ними выросла стена измученных, но сильных духом людей. И возгласы начали звучать на всех языках по огромной площади. Гитлеровцы вынуждены были отступить.

По указанию Старостина был организован побег двух человек. Фамилию одного не помню, а второй — Браило Иван Андреевич, с Белгородчины. Цель побега — проникнуть в расположение наших частей и рассказать о замысле фашистов. Заключённые в эти тревожные дни почти не спали, и подпольный комитет следил за происходящим. Утром по условному сигналу лагерь загудел. Часть эсэсовцев бежала, а другая часть была полностью уничтожена нашими войсками. Над лагерем взвился стяг нашей Родины — стяг свободы. А лагерная площадь к вечеру напоминала поле сражения. Вот при каких обстоятельствах были спасены 16 000 человеческих жизней».

Как говорил четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков: «Где бы ни находился советский человек: на фронте, в тылу страны, в фашистских лагерях, — везде он делает всё от него зависящее, чтобы приблизить час победы».

Выставка Белгородского государственного историко-культурного музея посвящена тем людям, чьи имена назвала и ещё назовёт история. Благодаря им живём мы и отстаиваем интересы нашей Родины. Особенно сейчас.

Текст: Светлана Воржева

Фото: Серей Паршин