Во время войны командир орудия и заряжающий уничтожили немецкий дзот и группу гитлеровцев.

Правда, находились они на разных фронтах. И судьбы у каждого сложились по-разному. Но объединило их одно важное обстоятельство — образцовое выполнение боевых заданий командования. Подробнее о своих дедушках, ветеранах Великой Отечественной, расскажут их внуки — супруги Татьяна и Вадим Голигеровы.

Кровь за жизнь

Андрей Гаврилович Выставкин, дедушка Тани, призывался на фронт из родного села Верхний Студенец Задонского района (тогда Воронежской области). Боевой путь будущего орденоносца складывался трудно: в 1941 году он попал в плен к немцам. Прошёл один из нацистских концентрационных лагерей в оккупированной фашистами Польше. Андрею Гавриловичу удалось бежать благодаря сотруднику лагеря, немолодому уже поляку, который в своей хозяйственной повозке вывез советского солдата в ближайший лес. Дальше — несколько суток пешком по незнакомой местности в сторону родной дивизии. И военный трибунал, по решению которого рядового Выставкина отправили в штрафбат. Это был единственный шанс смыть позор плена кровью.

С чистого листа

Скорее, кровью и потом — именно так Андрей Гаврилович смог вернуть своё доброе имя. Во время перевозки снарядов вместе с другом он попал под очередной немецкий авианалёт, где потерял одновременно и товарища, и основной транспорт — лошадь.

— Дедушку выручили недюжинная богатырская сила и смекалка, — рассказывает Татьяна. — Он встал в упряжку и на себе довёз снаряды в расположение части. В итоге за этот поступок его реабилитировали, и дед продолжил воевать в 102-м стрелковом полку 41-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта.

По заслугам

Из наградного листа (приказ от 25 июля 1944 года): «От имени Президиума Верховного Совета СССР наградить медалью „За отвагу“ заряжающего батареи 45 м/м пушек ефрейтора Выставкина Андрея Гавриловича за то, что он в бою 18 июля 1944 года в районе села Дольск Турийского района Волынской области самоотверженной работой содействовал уничтожению расчётом ручного пулемёта 37 м/м орудия противника и истреблению трёх гитлеровцев».

Свою вторую награду — орден Красной Звезды — дедушка Тани получит уже после войны: «…за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» (документ датирован 6 июня 1945 года). Пушки замолчат. Годы, как в той песне, сгладят великую беду. Андрей Гаврилович вернётся домой к семье: жене Марфе и детям, которых, несмотря на заслуженные боевые награды, всю жизнь будет считать своим главным богатством.

Сердечная боль

Жили они скромно, в маленьком каменном даже не домике — сарае. Сначала с двумя детьми, после войны в семье появился младший Васенька — будущий отец Татьяны. Глава семейства плотничал — этим и зарабатывал на жизнь. А ещё держал на подворье большое хозяйство, где каждому находилось дело. Андрей Гаврилович был мужчиной строгим, и в этой строгости воспитывал сыновей. Отвечать за семью и содержать её — правила, которые Выставкины выучили наизусть.

Он никогда не жаловался на здоровье, хотя многочисленные осколки, оставшиеся в теле после ранений, давали о себе знать невыносимой болью. Андрей Гаврилович терпел — до последнего. И этой последней точкой стал для него очередной визит к врачу. Во время осмотра осколок под сердцем, возможно, зашевелился, начал двигаться и обрезал сердечную мышцу. Фронтовик скончался, не дожив год до своего семидесятилетия.

Тихий уют

Танина бабушка, Марфа Яковлевна Выставкина, была женщиной доброй. И так же как дед — немногословной. С ней маленькая Танюша любила ходить в лес, где с детским любопытством рассматривала живые свидетельства прошедшей войны — вырытые окопы. Их готовили как оборонительную линию на случай прорыва фронта. В лесу Таня с «бабой Марфой» собирали грибы и травы, потом — смородину на участке. Эти традиционные выходные в труде и с пользой сегодня она вспоминает с теплом.

— Одно из самых ярких ощущений детства, — вспоминает Татьяна, — как я забираюсь на бабушкину кровать в том самом каменном доме. За щекой обязательно лимонная карамелька — гостинец для любимой внучки. То ли от печки посреди комнаты, то ли от уюта, который создала бабушка, в доме никогда не было холодно. А уют был каким-то тихим, немногословным, как сама Марфа Яковлевна.

Не оставляй меня

Бабушка Марфа умерла, когда Татьяне было всего шесть лет. Для маленькой девочки уход близкого по духу человека стал настоящей трагедией. «Вот отрастут у Танюшки косы, и я умру», — приговаривала Марфа Яковлевна, гладя внучку по волосам. В её слова никто из родных не верил — считали их обычной присказкой. Присказка не сказка: произнесённые будто вскользь, они оказались пророческими. Инсульт у бабушки случился внезапно — Таня, ошеломлённая новостью, стояла и машинально приглаживала отросшие русые волосы, которые мама с утра заплела в две аккуратные косички. Как любой ребёнок, она воспринимала болезнь (даже тяжёлую) отчасти беспечно. Не хотела верить, что родной человек может уйти вот так — в одночасье. Но поверить пришлось: ровно через сутки любимой бабы Марфы не стало.

Отпечаток прошлого

Родственников по материнской линии Татьяны Голигеровой (Выставкиной) тоже коснулась война. Её бабушку, Анну Фёдоровну Колчину, немцы угнали под Воронеж, где создали ряд концентрационных лагерей для военнопленных и мирного населения. Жестоким напоминанием о прошлом для бабушки Ани был наколотый на руке номер узника концлагеря. После войны ненавистную отметку она исправила на своё имя. Её внешняя суровость и замкнутость как следствие пережитого, казалось, могли отпугнуть потенциальных женихов. Но только не Ивана Колчина.

Судьба найдёт

— Когда началась Великая Отечественная, дедушке Ивану Андреевичу было около семи-восьми лет, — говорит Татьяна. — Он как маленький, но уже настоящий мужчина помогал партизанам из соседнего Красного леса — на границе Воронежской области. Где и как они познакомились с бабушкой, дословно не знаю, но любопытно, что изначально он ухаживал за её младшей сестрой. А потом неожиданно посватался к старшей — Анне, с которой и прожил всю жизнь.

Села под Воронежем, где стоял их дом, больше нет. Остался только сад с чудесным яблоневым ароматом. Да воспоминания о гостинцах, которые приносил дед Иван, называя их ласково «лисичкиным хлебом», и о забытой в доме у изголовья кровати кружке, где бабушка Аня обычно оставляла для внуков заваренный чай.

Огонь на века

— Восьмилетним мальчиком я больше всего любил проводить зимние вечера в доме бабушки и дедушки, Татьяны и Ильи Голигоровых, — делится Вадим Голигеров (когда отцу Вадима вручали паспорт, допустили ошибку в документе, поэтому он стал Голигеровым. — Прим. авт.).

Эти вечера в деревне Борисовке Добровского района отличались особым уютом. В комнате потрескивала русская печь, огонёк лампадки слегка подрагивал в святом углу перед иконами. Пожалуй, только с возрастом начинаешь ценить это ощущение мира и покоя, за которые наши деды заплатили высокую цену. Они узнали, что такое героизм и предательство не из школьных учебников — столкнулись с этим вживую. Может быть, поэтому практически не рассказывали о пережитом.

Сойдёмся в рукопашной

Илья Васильевич Голигоров во время войны командовал расчётом 45-миллиметрового орудия. Рискуя собственной жизнью, уничтожил фашистский транспорт и дзот, за что был награждён медалью «За отвагу».

Во время очередного боя (название территории в документе написано неразборчиво) его орудие было подбито. Тогда Илья Васильевич взял винтовку и присоединился к атакующим пехотинцам. Судя по всему, успешно: вскоре после сражения пришёл приказ командования о представлении его к ордену Красной Звезды.

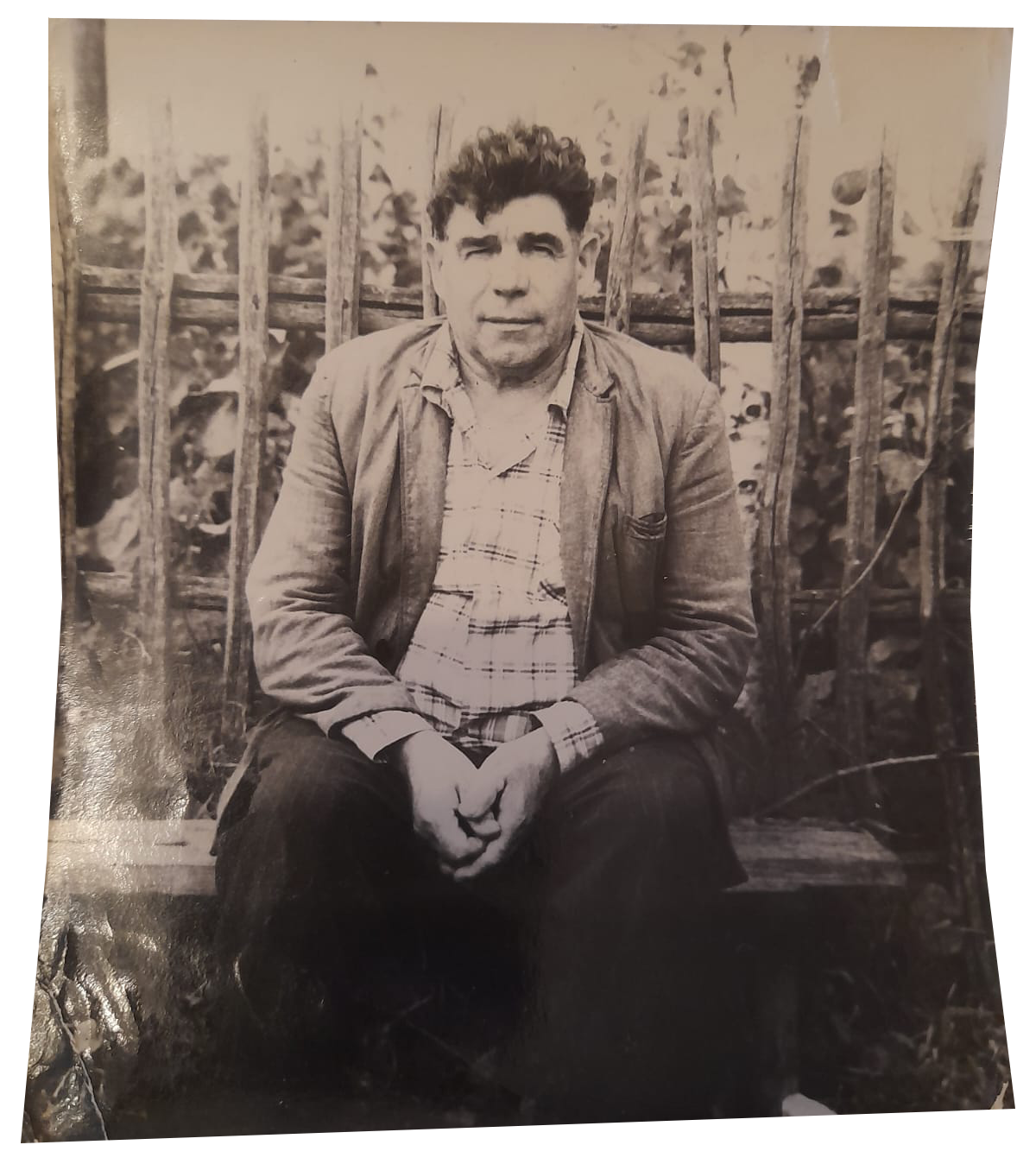

— После войны дед работал в колхозе конюхом, — вспоминает Вадим. — Помню его в надвинутой на лоб кепке, чёрном пиджаке. Руки в карманах, начищенные кирзовые сапоги и… улыбка до ушей. Когда бабушки не стало, он очень сильно тосковал. И пережил её ровно на год.

Помнить, чтобы жить

Как в любой семье, у Голигеровых есть традиции. Одна из них — посещать на 9 Мая места боевой славы. Например, знаменитый Мамаев курган в Волгограде. И его центральную городскую Набережную 62-й Армии. А бывает, что памятные места словно сами находят супругов, как это получилось в том же Волгограде. Выйдя на площадь Павших Борцов, Голигеровы случайно обнаружили в подвальной части Центрального универмага музейное здание «Память».

Всемирную известность местный ЦУМ получил после того, как здесь 31 января 1943 года воинами 38-й мотострелковой бригады был пленён личный состав штаба 6-й полевой армии вермахта, в том числе командующий армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Это событие и стало основой музейной экспозиции.

Стоит над горою «Алёша»

— Традицию наших поездок начал супруг, — улыбается Татьяна. — Он в своё время служил в Североморске. И на очередную годовщину службы предложил туда съездить. Я сразу согласилась. В посёлке Сафоново Мурманской области мы побывали в Музее военно-воздушных сил Северного флота. В самом Мурманске поклонились знаменитому «Алёше». Так и стали исследовать важные исторические места. В прошлом году, к примеру, посетили музей «Брестская крепость». Я раньше была в Беларуси только проездом — на этот раз получилось осмотреть музейный комплекс более детально.

Поклон ветеранам

В 2022 году семья Голигеровых воочию наблюдала торжественный парад на Красной площади, посвящённый 9 Мая. Вадима пригласили как активиста областной общественной организации «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий». Практически с первых дней СВО он совместно с липецкими и усманскими коллегами участвовал в отправке гуманитарной помощи нашим бойцам. В 2019 году был с рабочей поездкой в Луганске — передавал детям учебную литературу к 1 сентября. На параде рядом по традиции была супруга — Татьяна приехала как волонтёр.

— Ценно увидеть событие такого масштаба вживую, — делится Вадим. — Особенно — ветеранов Великой Отечественной, поблагодарить их за подаренную жизнь.

Повзрослеть за час

Поблагодарить не только словами — «эстафетами памяти». Татьяна Голигерова уже много лет является соорганизатором патриотических мероприятий в Липецком политехническом техникуме, где занимает должность советника директора по воспитательной работе.

— Студенты, которые участвуют в мероприятиях, посвящённых войне, взрослеют на глазах, — рассказывает Татьяна. — И это не фигура речи. Мы предлагаем им самим «пережить» атмосферу военных лет. Взвесить 125 граммов «блокадного» хлеба — норму на человека в ноябре 1941 года. При подготовке узнать больше о своих сверстниках, которые после учёбы шли работать на завод, а ночью дежурили на крышах, гася песком зажигательные бомбы. Всего лишь за час с небольшим наши дети могут ощутить всю хрупкость жизни, после чего выйти с пары уже другими — повзрослевшими людьми. И это важно.

Право на счастье

— С возрастом переосмысливаешь подвиг воинов-фронтовиков, — подводит итог Татьяна. — Может быть, потому что острее начинаешь ощущать всю ценность семьи. И понимаешь, чего мог бы лишиться. Если бы мой дед не довёз те снаряды по назначению. Если бы сотни, тысячи, миллионы других бойцов не выполнили приказ. И человеческий долг. Поэтому мы с Вадимом так бережно относимся к своим корням, так осторожны в воспоминаниях. Часто навещаем могилы наших дедов и прадедов, ухаживаем за ними. А поездки по местам боевой славы позволяют ощутить незримое присутствие ушедших героев, мощь и величие их подвигов. К слову, наш брак мы зарегистрировали в городе воинской славы Ельце — как дань памяти всем, кто подарил будущим поколениям право на счастье.

Текст: Елена Мещерякова

Фото: Елена Мамцева и из архива героев